狂躁症患者的声音: 我们也能被治愈, 也想和普通人一样

2018-01-25 18:06:11

狂躁,普通人,声音

日前一名女子擅入他人婚宴喧闹引发社会议论,一名自称女子友人透露该女罹患“狂躁症”,怀疑脱序的言行应为疾病引起。虽无法得知当事人实际状况,但“狂躁症”患者在“狂躁症发作”时,的确会出现情绪亢奋、易怒、自大、睡眠减少等症状。

“狂躁症”属于身心科疾病,约100人中会有1-2人发病,发病时若未接受适当治疗,症状大约会持续3个月,而有超过9成的患者会多次复发。

除了“狂躁症发作”,也可能出现“抑郁症发作”,包括:情绪低落、没信心、想自杀等。当“狂躁症”严重时,会影响自身与他人的生活品质,目前已有多种药物可控制病情。

曾治疗过许多患者,在规律服药的情况下,都能够回到职场、学校,继续追求目标、自信生活。但为什么仍然有许多患者不接受治疗?

由临床经验归纳几项因素:

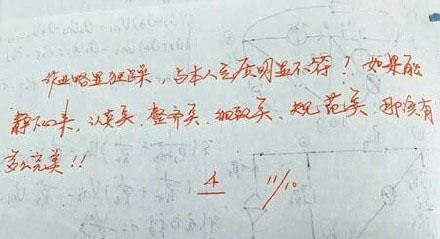

1、医疗常识不足:对疾病不了解,尤其是“狂躁症发作”时,患者会觉得自尊自大,更难承认自己的身心状况出问题,当然就不会有就医意愿。

2、药物配合度与副作用:“狂躁症”容易复发,需要较长期治疗,每天吃药令患者不耐烦。另外,药物虽有疗效,但部分患者会出现副作用,也使得当症状缓解后,患者容易自行决定停药。

3、标签化与污名化:一些患者认为一旦患了“狂躁症”会终身受到束缚。当和他人意见不合时,别人的反应总是“你又复发了吗?”甚至要承担许多来自社会上的误解与嘲讽。

想要改变以上3点,除了需要政府、卫生机关的努力,让大众对身心疾病有更多了解,身心疾病的患者也要学着调整对自己的期待,将身心疾病视为一种能治疗的慢性病,主动与身心科医师好好沟通,选择最适合自己的治疗模式(包括药物与配合药物的心理治疗),不轻易采取非正统医疗,就可以将疾病对自己和他人的影响降到最低