红星锐评丨“外婆”变“姥姥”,改变一个词为何引起轩然大波

沪教版二年级第二学期语文课本中,上海教育出版社将第24课《打碗碗花》原文中的“外婆”改成了“姥姥”,此事被曝出以后,“外婆”和“姥姥”之争,立即引发一场舆论风暴。

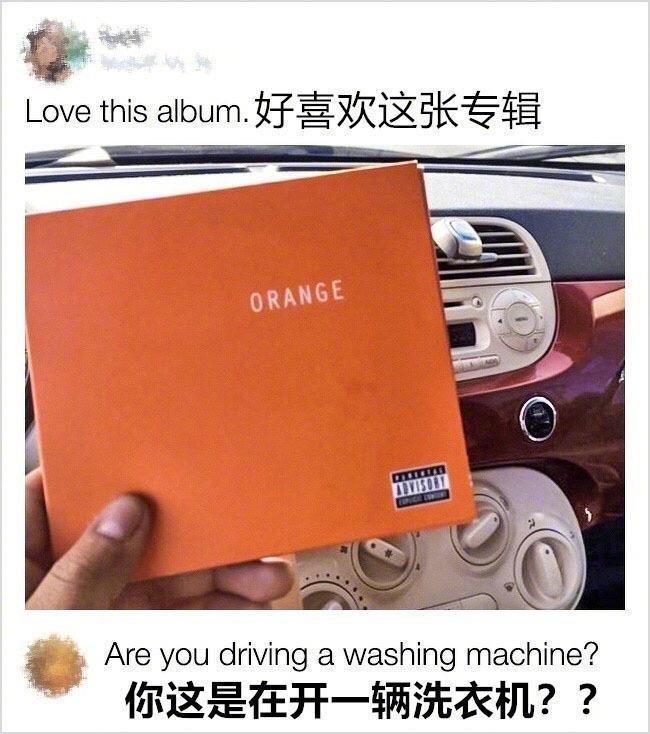

产生争议的主要原因在于,有网友晒出一张上海市教委给出的答复截图,其中有“姥姥”是普通话而“外婆”是方言的解释。

在南方很多地区,人们都称妈妈的妈妈为“外婆”。但据不少语言学家、文化学者对“外婆”、“姥姥”的称呼起源的考证,看起来,“外婆”也是比“姥姥”更正式的用语。

正是因为如此,一个称呼的改变,不但在上海引起轩然大波,在全国范围内也引来很多语言学家、文化学者的大讨论。

随后,上海市教委迅速回应,要求上海教育出版社马上整改。上海教育出版社发布声明,称“在收录该课文时未与作者沟通;在修改课文时只考虑了识字教学的因素,未征求作者意见,没有充分意识到地方用语习惯,确实存在不当之处。”

除了整改外,上海教育出版社还向“社会各界及作者本人表达诚挚歉意”。事实上,所谓整改,也不过是一种说辞,因为此事已经以另外的形式解决了:到今年9月开学,上海市将采用全国统编教材,上海教育出版社这个版本的语文教材,短期内也不会印刷了。

▲上海教育委员会对此作出的处理意见

▲上海教育出版社对此作出的说明

到目前为止,我们还不知道到底是谁做出了这个修改,很有可能,这只是在教材再版过程中编辑小组的一个随意之举。事实上,据上海教育出版社统计,在他们出版的图书中,外婆、姥姥都有使用。因此,把“外婆”改成“姥姥”,并不是来自国家语委或者上海教育部门的文件通知,这次修改,或许只是一个来自北方的编辑,那么随意用红笔圈了一下而已。

和修改一样,这个解释也显得非常随意,并且对公众产生了误导。后来,出版社又回应,因为“外婆“这个词学生已经学过了,在二年级第二学期改成“姥姥”,有利于学生学习新词。这个解释倒有点合理,但也缺乏说服力。如果出版社在编撰、修改教材的时候,能有如此严谨细致的作风,也就不会犯下这样的错误了。

事实上,这种“随意”而不是“严谨”的作风,贯穿在教材编撰的整个过程中。有媒体采访《打碗碗花》的原作者李天芳,结果发现,出版社改动文字并没通知过她,而且,当初课文收录这篇文章时, 她 也不知情。

《著作权法》第二十三条规定,为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书,除作者事先声明不许使用外,可以不经著作权人许可在教科书中汇编已经发表的作品片段或者短小的文字作品。

法律明文规定为“汇编”,与“改编”仍然有所区别,这意味着,出版社收录作品入教材,可以不需知会原作者。那么,在对文章进行修改的时候,就应该知会作者,并且获得同意。但是,上海教育出版社自始至终就没有征求过作者的意见,可见其工作的不严谨、不细致。事实上,类似的事情经常发生,台湾作家张晓风的文章多次入选大陆语文课本,但他在接受《新京报》的采访时大倒苦水:一分钱稿费也没有拿到过。

语文课文的选择与编撰,不止是“阅读、识字”那么简单,它还关乎到对人价值观的塑造。一篇课文的错误,可能会影响一大群人的一生。每一篇课文的选择,都应该经过反复论证、慎之又慎。出版社应该从尊重版权开始,重视教材编撰的每一个环节,每一次修改。

事实上,这也是上海市民对此产生争议的主要原因:语文课文中的“外婆”改成“姥姥”,是否意味着某种信号?是否意味着地方文化特色的进一步丧失?国家不是说要保护方言吗?正是因为公众意识到语文课文的重要性,他们才会变得如此敏感。

END

文丨张丰

编辑丨汪垠涛

如果您发现本新闻有虚假不实等问题

欢迎向我们后台留言举报