《黄帝内经》中提到的养生方法及重大医学价值

一、黄帝内经呼吸养生法是什么呢

《黄帝内经五脏六腑养生法》讲述人体是大天地,五脏六腑是小天地,五脏六腑出现小问题,反映在人身上便是大问题;人体是一个讲究平衡与和谐的系统,五脏六腑又各司其职,彼此照应又相互牵制。因此在中国古老医书中,五脏六腑是人身之宝,也是养生之宝,它定寿命,决健康,泽精气,是人体养生的根本所在。“五脏六腑皆有神明”,只有五脏六腑和谐平衡,才能身心健康,达到颐养天年的初衷。《黄帝内经五脏六腑养生法》结合现*生活和身体状况,吸收中医养生传统精华,汲取《黄帝内经》中蕴藏千年的养生智慧,从现*身体的实际现状切入,观照现代生活的环境,以五脏六腑为本,总结归纳出一系列行之有效的养生之法。

调五脏,养六腑,百病从此不再生(1)

五脏六腑是中医独有的概念,是一个人安身立命的基础和本源,无论是养生还是疗疾都无外乎是对五脏六腑的调养。比如说季节养生强调“顺四时适寒暑”,治病疗疾依靠药物性味的寒热温凉,最终落在实处,所调的养的还是五脏六腑。

《黄帝内经》告诉我们,人就是一个以五脏六腑为核心的有机整体,脏腑关系着人的生、长、壮、老。凡是人体有了病,无论大小,不管轻重缓急,都和五脏六腑有着密切关系。无论是风邪外感,还是情志内伤,只要殃及脏腑令其功能失调,疾病也就随之上身。人的健康是由里及表的,只有脏腑平衡,气血精津才能充盈畅达,身体才能健康安泰。

中医之脏腑不同于西医,是指广义上的心、肝、脾、肺、肾及胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦等几大系统。一脏与一腑相对应,一阴一阳互为表里,由经络相互络属。五脏的共同特点是能贮藏与化生生命所需的精微物质;六腑的共同生理特点是容纳水谷与传化糟粕。只有五脏六腑各司其职,才能确保气血精津运输畅达,水液糟粕各行其道。要想调养五脏六腑就应该真正了解其好恶,而不能只缘其在此身中,就不识庐山真面目。

二、黄帝内经养生法是什么

黄帝内经里主要养生法则是易经养生法。

保养脾气

中医历来就有“脾为后天之本”的说法。脾胃既是人体五脏六腑气机升降的枢纽,也是人体气血生化之源和赖以生存的“水谷之海”。导致脾胃疾病的原因,不外乎饮食不节、寒热不适,或情志郁闷等因素,因此预防也要从这三方面做起。脾气虚表现为:厌食、腹胀,舌苔发白,脉博虚弱;这时候就要健脾。

脾气虚是怎么形成的呢?《黄帝内经》中说,生病起于过用;过度的运用,它亢奋之后,必然带来衰竭。要保护我们的脾,最重要的是饮食要节制,我在临床上经常见到这样的病患,就是说他不想吃东西,吃下去以后肚子就胀。我给他号脉发现,他的脉比较弱,舌苔也白,然后我就知道他这是脾气虚,必须得健脾。

那为什么形成脾气虚呢?我问他是不是最近一段时间吃得太多了,暴饮暴食了?得到了很多肯定的答案。《黄帝内经》告诉我们,我们要合理的爱护我们的器官,要心疼它。如果你过度地运用它,必然来的是衰竭,那么它最后就给你罢工了。所以,保养脾气,饮食一定要节制,尤其不要撑着。其次是寒温要协调,饮食不要过凉,也不要过热。太烫了,容易得食管癌、胃癌;太凉了容易导致脾胃阳虚。我们在夏天尤其要注意养脾。

因为脾为土脏,按照五行生克关系是怕火,因为火克土,夏是火的季节,所以夏天最要注意脾胃保健,否则脾胃在此时期最易患病,如腹泻、呕吐之类。另外,因为脾的主要功能是运化水谷,养脾之道在于进食有规律,不吃损伤脾胃的食品,如过辣、过甜、过咸、过辛、过苦的食物。保养脾脏可以用山药、白术、苡仁、芡实、白扁豆,炖肉或熬粥来吃。如感觉自己消化不良、腹胀、不思食等,饭前或饭后可服用山楂、炒谷麦,炒鸡内金。

三、黄帝内经十二时辰养生宜忌是什么呢

子时 (23:00-1:00) 胆经旺

子时前入睡,晨醒后头脑清醒、气色红润;肝的排毒,需在熟睡中进行。

丑时 (1:00-3:00) 肝经旺

丑时不睡者,面色青灰,情志倦易躁怒,易生肝病;胆的排毒,亦同。

寅时 (3:00-5:00) 肺经旺

心脏病患者此时最易发病。寅旪醒来睡不着,多为气血不足;肺的排毒。此即为何咳嗽的人在这段时间咳得最剧烈,因排毒动作已走到肺;不应Medicine,以免抑制废积物的排除。

卯时 (5:00-7:00) 大肠经旺

卯时排便是对大肠最好的照顾。空腹喝水,有利于晨便;大肠的排毒,应上厕所排便。

辰时 (7:00-9:00) 胃经旺

辰时胃部吸收能力増强,此时应吃早餐,吸收好,且不易胖;疗病者最好早吃,在6点半前,养生者在7点半前,不吃早餐者应改变习惯,即使拖到9、10点吃都比不吃好。

巳时 (9:00-11:00) 脾经旺

巳时是老年人户外活动的最佳时间。应适量喝水、适度运动

午时 (11:00-13:00) 心经旺

午时人体气血最旺,不宜做剧烈运动,应小憩,宜于养心

未时 (13:00-15:00) 小肠经旺

未时锻炼小肠经,有利于吸收营养

申时 (15:00-17:00) 膀胱经旺

申时学习效率高。多喝水,多吃水果,有利排泄,泻火排毒

酉时 (17:00-19:00) 肾经旺

酉时发低热是肾气大伤,肾阳虚者此时补肾阳最有效

戌时 (19:00-21:00) 心包经旺

戌时进餐不宜过油腻过饱。心脏病患者宜揉心包经,可保护心脏

亥时 (21:00-23:00) 三焦经旺

亥时睡觉是最好的进补,此时睡眠,百脉得以休养生息;为免疫系统(淋巴)排毒时间,此段时间应安静或听音乐。

四、黄帝内经养生介绍

养生十要

面要常擦:如前擦面之功,能使容颜光泽,故要常擦。道家谓之修神庭。

目要常揩:每静时能常闭目,用两大指背,两相磨擦,揩眼使去火,永无目疾,故要常揩。

耳要常弹:即鸣天鼓。可免耳患,故要常弹。

齿要常叩:齿喜动,故要常叩。

背要常暖:肺系近背,暖则不受风寒,故要常暖。

胸要常护:胸即心窝,故要常护。

腹要常摩:歌云:食后徐行百步多,手摩脐腹食消磨。故要常擦。

足要常搓:如前足功,搓脚底涌泉穴,能去风湿,健步履,故要常搓。

津要常咽:如前舌功,常取津液满口,汩声咽之,能宣通百脉,故要常咽。

睡要常曲:仰面伸足睡,恐失精,故宜侧曲。又曰:睡则气滞于百节,养生家睡定缩,觉宜伸。

十忌

忌早起科头 早多风露之气,科头则寒邪入脑,故忌之。(科头,谓不戴帽子)

忌阴室贪凉 无阳照之室,阴气重,伤人,故忌之。

忌湿地久坐 潮湿气主生疮毒,故忌之。

忌冷着汗衣 汗衣湿后必冷,着之则侵背伤肺,故忌之。

忌热着晒衣 久晒之衣,有热毒,未经退热即着在身,必受毒,故忌之。

忌出汗扇风 汗出时毛窍俱开,扇则风邪侵入,故忌之。

忌灯烛照睡 神不安,故忌之。

忌子时房事 阳初生而顿灭,一度胜十度,故忌之。

忌夏月凉水抹簟,冬月热火烘衣 冷水受湿,热火受毒,取快一时,久必生病,故忌之。

忌久观场演剧 久视久听,则神与精俱伤,故忌之。

下面谈一下《皇帝内经》的重大医学价值:

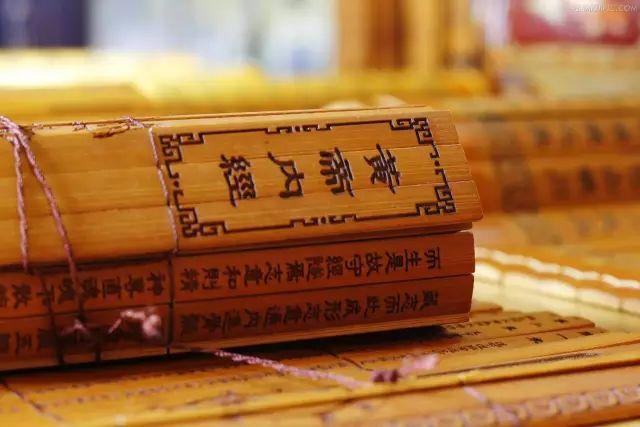

《汉书·艺文志·方技略》载有医经、经方、神仙和房中四种中医典籍。除《黄帝内经》外,其他医经均已亡佚。因此,《黄帝内经》便成了现存最早的中医经典。

《黄帝内经》作为中国传统文化的经典之作,不仅仅是一部经典的中医名著,更是一部博大精深的文化巨著,以生命为中心,从宏观角度论述了天、地、人之间的相互联系,讨论和分析了医学科学最基本的命题——生命规律,并创建了相应的理论体系和防治疾病的原则和技术,包含着哲学、政治、天文等多个方面学科的丰富知识,是一部围绕生命问题而展开的百科全书。 《黄帝内经》全面总结了秦汉以前的医学成就,它的著成标志标志着中国医学由经验医学上升为理论医学的新阶段。在整体观、矛盾观、经络学、脏象学、病因病机学、养生和预防医学以及诊断治疗原则等各方面总结了战国以前的医学成就,并为战国以后的中国医学发展提供了理论指导,奠定了坚实的基础,具有深远影响。历代著名医家在理论和实践方面的创新和建树,大多与《黄帝内经》有着密切的渊源关系。

《黄帝内经》在中国医学有很高地位,后世历代有所成就医家,无不重视此书。曾被译成日、英、德、法等文字,对世界医学的发展也产生了不可忽视的影响 。《黄帝内经》以朴素的唯物主义观点和辩证思想,阐述人与自然以及生理,解剖,病理,诊断和养生防病治病方面的原则问题。成为中国医学的基石,中医理论体系的源泉,临床各科诊治的依据,后世奉为“经典医籍”,为学中医者必读之书。是研究中医学的重要文献,也是中华民族宝贵的文化遗产。作为中国传统医学的理论思想基础及精髓,在汉民族近二千年繁衍生息的漫漫历史长河中,它的医学主导作用及贡献功不可没。

《黄帝内经》是中医学理论体系的渊薮,是一部综合论述中医理论的经典著作。它的集结成书是以古代的解剖知识为基础,古代的哲学思想为指导,通过对生命现象的长期观察,以及医疗实践的反复验证,由感性到理性,由片断到综合,逐渐发展而成,提出了许多重要的理论原则和学术观点 。不仅奠定了中医学理论体系的基本框架,同时,也为后世中医学的不断完善与向前发展提供了可能。《内经》一书不仅是当时医学发展水平的最佳见证,同时,也是现代中医学研究发展的可靠基石。

首先,《内经》一书奠定了人体生理、病理、诊断以及治疗的认识基础。其基本素材来源于中国古人对生命现象的长期观察、大量的临床实践以及简单的解剖学知识。如“饮入于胃,游溢精气,上输于脾,脾气散精,上归于肺,通调水道,下输膀胱。”(《素问·经脉别论》)以及“膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣”(《素问·灵兰秘典论》)的记载,是对人体水液代谢过程的形象描述,成为后世治疗水肿病从肺、脾、肾三脏入手的理论基础。现代治疗肾源性水肿、心源性水肿多从调治肺、脾、肾入手,其理论来源显然出自《内经》。再如,“高粱之变,足生大丁,受如持虚”(《素问·生气通天论》),是指过食粱厚味容易使人罹患疔疮类疾病。从现代临床来看,糖尿病足的发生、痛风病的关节肿痛,其发病无一不与过食肥甘厚味有着密切的关系。再如,《素问·五脏别论》中“气口何以独为五脏主”的观点,即为后世“诊脉独取寸口”的滥觞;《素问·五常政大论》中“大毒治病,十去其六;常毒治病,十去其七;小毒治病,十去其八;无毒治病,十去其九;谷肉果菜,食养尽之,无使过之,伤其正也”的劝诫,成为中医临床遣药用方、养生防病一贯默守的至理名言。

除此而外,《内经》一书中还有许多与人体健康有关的其他内容,涉及养生、预防、针灸、调摄等诸多方面,至今都有效地指导着人们的防病治病。特别是其中的“治未病”思想,在当前生物—心理—社会医学模式下,更为世人关注和瞩目。

《内经》的理论对于现代中医临床仍然具有非常重要的指导意义。《内经》成书距现在虽然已有2000多年,但人类个体自身的生理功能及病理变化并未发生多大的改变。按照《内经》的理论,如果肺主气、司呼吸,心藏神、主血脉,脾升清、主运化,肝藏血、主疏泄,肾藏精、主气化的功能完全正常,一身气血周流畅通、运行无阻,人体就不会生病。《内经》所确立的独特养生防病视角,决定了它不仅为保障人民健康,繁衍中华民族做出了巨大贡献,而且,还将一如继往地继续为人类的健康事业保驾护航。 《黄帝内经》是第一部中医理论经典。中医学作为一个学术体系的形成,是从《黄帝内经》开始的,所以《黄帝内经》被公认为中医学的奠基之作。

《黄帝内经》是第一部养生宝典。《黄帝内经》中讲到了怎样治病,但更重要的讲的是怎样不得病,怎样使在不吃药的情况下就能够健康、能够长寿。《黄帝内经》有一个非常重要的思想:“治未病”。《黄帝内经》中说:“不治已病治未病,不治已乱治未乱。”

《黄帝内经》是第一部关于生命的百科全书。《黄帝内经》以生命为中心,里面讲了医学、天文学、地理学、心理学、社会学,还有哲学、历史等,是一部围绕生命问题而展开的百科全书。国学的核心实际上就是生命哲学,《黄帝内经》就是以黄帝的名字命名的、影响巨大的国学经典。 《黄帝内经》还蕴藏了很多哲理科学,譬如对人才管理的启示,《黄帝内经》主张以医道医德尽显人道品德。

德,作为中国古代自然观的重要范畴,其外延,最终已转化为形成天地万物及自然天象运行的客观规律,而人才以内在之“厚德”外化为才学之“载物”, 也是一种顺应自然和谐的内外统一。《黄帝内经》的问世,使中医的医德有了最早的文字表述和阐释。《内经》概括和总结了当时医家对医德的认识,形成了较为完善的医德思想,宣告了中医医德理论的诞生。

《内经》中的医德思想内涵丰富、外延广泛,可以分为医学养生道德、医学预防道德、医学治疗道德和医学护理道德四个方面。人的身、心、行共同构成了生命,三者整合才能使人和谐发展。“德”管的就是心,身心不合,无以“扶正祛邪”,人才的选拔任用,也是应该遵循德才兼备,以德为先,与时俱进,和谐发展,这也是现代社会人才选拔任用的标准。 《黄帝内经》的成书是对中国上古医学的第一次总结,是仅存的战国以前医学的集大成之作。所引用的古文献大约有50 余种,其中既有书名而内容又基本保留者有29 种,以“经言”、“经论”、“论言”或“故曰……”、“所谓……”等方式引用古文献而无法知其书名者也很多。这些古文献对了解先秦时期中医发展的状况具有非常重要的历史意义。