冰箱里的水果吃一个就住院? 不要忽视这个“冰箱杀人菌”

前两天,一则新闻报道称,浙江嘉兴一位34岁的二胎准妈妈,在吃了从冰箱里拿出来的一个水果后,感染了李斯特菌,不得不住院治疗。

之前我写了篇《准妈妈怎么变成准糖妈妈》的文章,其中提到了准妈妈们可能会面临妊娠糖尿病的风险。李斯特菌,这个可能很少有人听过它大名的细菌,也是准妈妈们需要提防的风险之一。

那位嘉兴的二胎妈妈是比较幸运的,经检查,肚子里的小宝宝安然无恙。不过有位怀孕3个多月的准妈妈,就没那么幸运了,她在住院治疗5天前,就出现了发热、咳嗽等症状,体温持续高烧在39度左右,住院后彩超显示胚胎已经停止发育,血培养检测显示,罪魁祸首也是李斯特菌。

李斯特菌全名是单核细胞增生李斯特菌,在自然界中分布很广泛。禽类、肉类、蛋类、海产品、乳制品以及蔬菜中都可能有它。作为一种食源性致病菌,它可以引起人、畜李斯特菌病,不仅仅是孕妇,婴儿、老年人和免疫缺陷人群也是易感人群。鉴于它的危害比较大,上世纪90年代,世界卫生组织把它列为第四大重要食源性致病菌,仅次于大肠埃希菌O157、沙门菌、志贺菌。

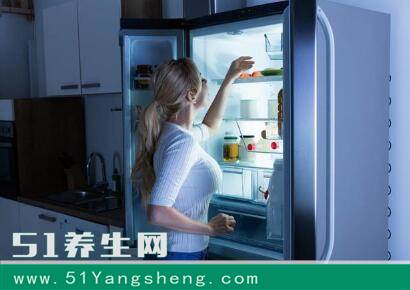

李斯特菌生命力很顽强,不仅耐酸耐碱还能适应浓盐水环境,无氧条件下,它的侵袭能力比正常情况下还要高出一百倍。这样一来,我们平时吃起来感觉很放心的真空包装食品,也变得不怎么安全了。最可恨的是,它在4℃以下的低温环境中,仍然可以逍遥自在,这让我们夏天经常要用到的看起来很保险的冰箱,也变得不再那么保险,因此它获得一个“冰箱杀人菌”的江湖混名。有研究表明,李斯特菌在低温条件下,还能增加对药物的耐受性,看来它还真是越挫越勇。

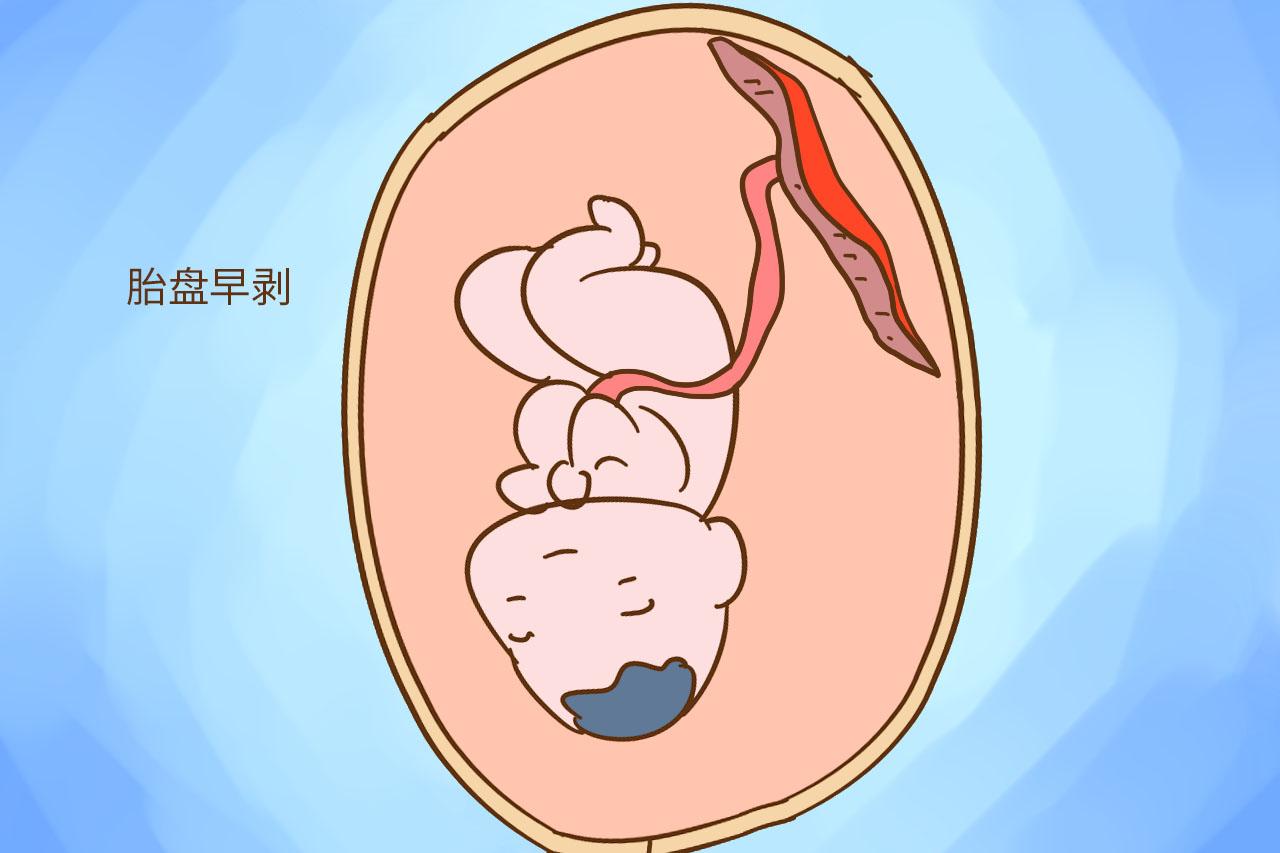

李斯特菌并不产生内毒素,不过会产生外毒素,具有溶血性质。它属于细胞内寄生菌,体液的免疫对它引起的感染没什么保护作用,所以细胞免疫功能低下以及使用免疫抑制剂的人群,就容易感染。李斯特菌还会玩“潜伏”,感染之后暂时不会表现出症状,所以就更容易被我们所忽视。它可以通过眼或皮肤破损处以及粘膜进入人体,孕妇如果感染它后,还能通过胎盘及产道感染胎儿或新生儿。感染上它之后,一般会在3~70天内表现出症状,可能会出类似流感的症状,严重的话,会有发热、头痛、恶心、呕吐、腹泻等症状,甚至会引起败血症、脑膜炎,孕妇可能会导致流产或胎儿死亡。

李斯特菌致病后治疗并不复杂,多数抗菌药物对它都有良好的抗菌活性,不过它容易击倒抵抗力低下的人,因此对它要防胜于治:

1、注意保持清洁经常洗手,冰箱中取出的食物,也要注意清洗。

2、生熟食分开存放以及分开制作,避免交叉污染。

3、食物要熟透,肉禽蛋类及海产品,尤其需要注意。加热最好保证温度超过70℃,熟食再次食用,再次加热也要彻底。尽量不要吃生食。

4、定期清洗冰箱,避免适应低温的细菌滋生。

5、购买到的即食食品,检查包装是否破损,食物是否变质。

有资料显示,蟑螂可以携带并传播李斯特菌,可见“小强”并非浪得虚名,因此,对家里的“小强”不要手下留情,另外,为了防范大规模的食品污染,农贸市场更需要对“小强”加大歼灭力度。

在国外,李斯特菌作恶的例子比比皆是,不过我们国家李斯特菌相关的报道比较少。这可能是因为健康人群对它有一定的抵抗力,医院如果没有检测出,把当它作普通感冒之类的小病,随意开点儿抗生素就把它对付了,这就导致报告数量不准且数据样本会减少。另外,如果食物中污染的李斯特菌达不到感染量,达不到普通人群感染量,没有引发食品安全事件,相关污染问题就不会浮现出来。再就是,如果监测系统及溯源机制不完善,可能李斯特菌引起的疫情,不会被发现。以上种种原因,可能给我们造成李斯特菌在中国危害并不大的假象,因此我们应该对它进行更全面的风险评估及系统性的监测,对它进行全面的防范和打击。