晚婚或者不婚? 中国人的幸福感靠什么维系?

春节临近,“催婚”又被媒体频频提起。而全国GDP领先地区,广东、江苏等地,平均初婚年龄显著推迟,比如,2017年,江苏人的平均初婚年龄为34.2岁,其中女性为34.3岁,男性为34.1岁,这个初婚年龄真让人咂舌。

我没有找到美国2017年的初婚年龄数据。但是美国统计局2016年的全国统计数据显示,女性的初婚年龄为29.4岁,男性的初婚年龄为30.4岁。虽说江苏不能代表全国,而任何统计数据都不能代表全部,但中国人初婚年龄大幅度延迟,晚婚晚育、甚至不婚不育,大幅度提升,这是我们日常生活都能感受到的。

这背后反映了中国人怎样的心态呢?伴随而来的是中国社会怎样的变化?

婚姻在延迟,通婚半径以及人们用来找对象的时间与成本都在加大。换句话说,人们越来越不再局限于只在老乡、同学、同事中找对象,而通过各种交友联谊活动、兴趣小组、婚姻介绍所、交友软件,认识更多的可能的结婚对象。即便是传统的相亲,相亲数量也大大提高。相亲几十人乃至数百人也找不到合适的对象的人,不能说不努力,但是也未必就可以保证一定可以找到适合的对象。

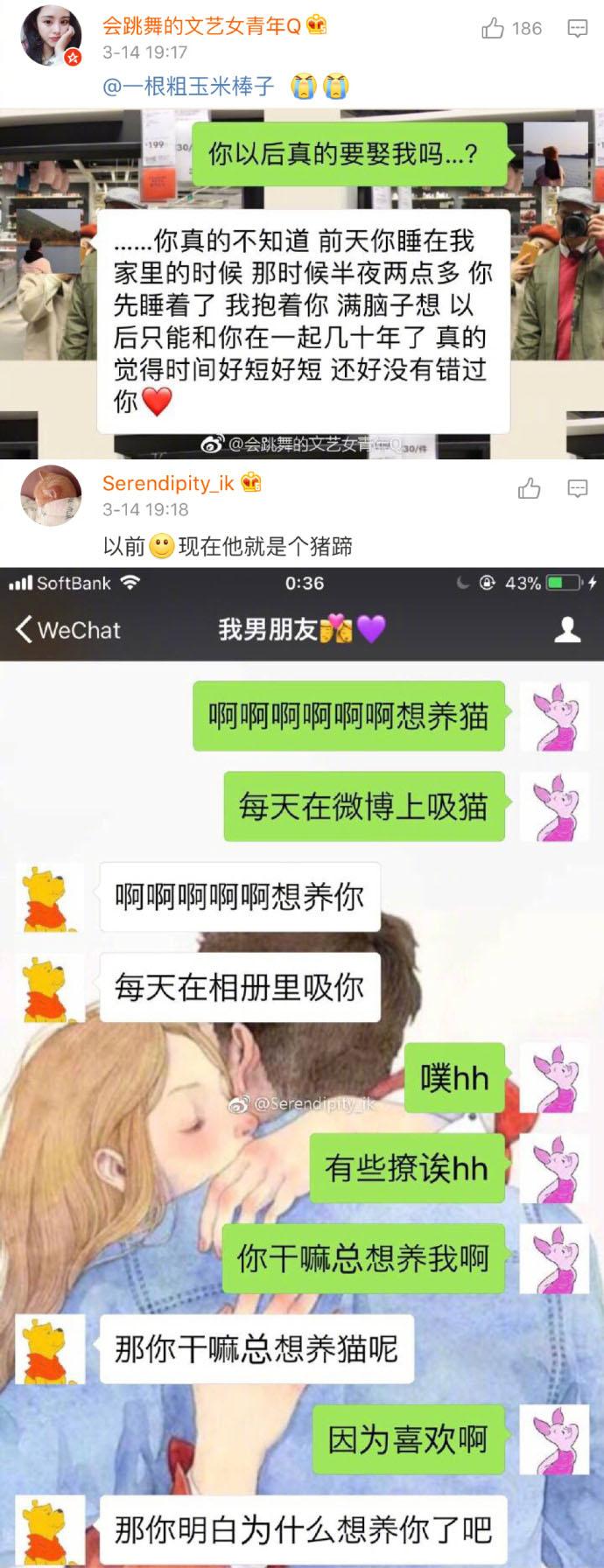

这种对于寻找过程的重视,背后的心态是对于“伴侣条件”的看重。对方的财力、社会地位、未来发展、样貌情趣,都被拿出来一一考量。与其说人们更看重婚姻,不如说人们更看重未来婚姻可能带来的收益,也担心一旦不能达到最大收益,会因此而丧失掉机会成本。从这个意义上来讲,我们对于婚姻的衡量更加看重“缔结”这个过程,由于过度重视而带来的筛选和挑剔,让“找到合适对象”变得很难,从而推迟了平均的初婚年龄。

这样做的好处是什么呢?就是当一个人穷尽所有的资源找到“满意的”对象,或者不是那么满意,但在自己的能力范围内做到了“最佳”,理想的假设就是进入婚姻后比较心甘情愿,婚姻比较稳定。然而现实时,在寻找过程中,人们可能预期未来会有更合适的对象出现,但结果却觉得自己错过了“最好的”,尤其是对于女性而言,可能自己的职业、社会地位、财力、知识都增加了,预期可以有更好的结婚对象出现,但结果却是频频失望最后抱着“不要错过最佳婚育年龄”的心态进入婚姻,这个时候就很容易后悔。

从这个角度来说,延迟的婚姻未必就一定带来满意的婚姻。一开始延迟,后来也可能变成“不婚”。

当人们把更多精力用在如何成功结婚上时,实际上,对于一个存在时间更长、更有爱的婚姻,就消失了它的机会。他们想要的东西于他们实际在做的相差甚远,背道而驰。

曾经大部分中国人都相信女性有一个最佳生育年龄,对于男性到没有那么苛刻,但普遍觉得不要超过三十岁生育为最好。总有一部分人因为各种各样的原因,超过这个心理预期,尤其是一个高学历女性,和比较有社会资源的人,如明星、富商。科技的进步让他们得以产下健康的婴儿,养育方面人们更相信成熟的父母。国家二胎政策的施行,又让一部分“生理最佳年龄”的说法没那么流行,很多人的“生育最佳年龄焦虑“没那么严重了。我身边很多女性会将35岁看作是一个生育年龄的警戒线,而美国的女性则将之推到了45岁,这些直接间接减缓了人们因为“急于生育”而进入婚姻的步伐。

女性可以在职场中获得自我成就感

在大城市和经济发达地区,年轻人追求自我的实现,包括职业上升、物质自由、心理满足,超过对生育的渴望,不管男性女性都如此。只有不发达地区,或者比较封闭的上升流动不大的小圈子里,“生育”还会给新生儿父母带来“成功感”,带来“荣耀感”,并且养育的成本较低。反之,大城市,或者上升流动较快的圈子,个人的自我成就感可以通过其他手段得到,不需要借助于生育,并且养育的成本越来越高,不能给孩子“最好的”,也会推迟年轻人的生育愿望。同居代替婚姻成为伴侣们喜欢的生活方式,既满足亲密、陪伴、性、情感等方面的需要,也可以被社会承认,作为一种社会关系在社交圈中找到位置。婚姻的功能被同居替补了。

是不是越晚结婚就能找到更好的伴侣?或者拥有有更好的婚姻关系?这个问题要看性别与社会阶层。

适婚女性的时间成本比男性高,这显而易见。婚姻市场上,女性的年龄往往是被第一考虑的因素,超过35岁的女性,很难找到合适的结婚对象。这不光是被人们认为她们错过了“最佳生育年龄”,最重要的是,这些女性之所以推迟到35岁以后,往往由于她们是“甲女”,也就是我们常说的甲乙丙丁里面,高学历高收入高素质的女性。她们之所以延迟婚姻,是因为她们不需要借助于婚姻来实现经济自主,也不需要借助于婚姻来提升社会地位,她们自己在延迟婚姻的过程中,自己实践了各方面的提升,心理上得到了满足,生活中得到了回报,这是她们不用焦虑“早早把自己嫁出去”的原因。虽然她们错过了所谓的“最好的结婚年龄”,但是她们没有错过自己最好的发展机会。她们是最有可能成为自愿不婚族的那一群人。虽然这种“自愿”,也多少带有“不得不”的成分,因为适合她们的男性通常都已经结婚了。

上流阶层可以选择最为恰当的时机结婚,不用担心时间的成本;女性在大学期间、20多岁的时候更容易遇到合适的伴侣,男性更倾向于毕业后晚点结婚,有事业心的女性会在30岁之后考虑婚姻,尽量在婚姻、事业、家庭稳定、未来收入之间寻找到一个平衡。

在知识层次不高、收入不高、社会地位偏低的女性中,选择在“最佳结婚年龄”,甚至是比较早的年龄,进入婚姻的女性比较多。这是因为“年龄”这样优势,在她们的结婚机会成中比重较高,她们极大地利用了这个成本来换取较大收益。同时,她们的生育愿望也较为强烈。一方面是遵守传统,另一方面是自我存在感的需求。她们从生育中获得的“成就感”和“荣耀感”也较为强烈。

同样的情形也发生在男性身上。我们可以看到拥有资源较多的男性,婚龄不断推延。而且男性整体上还有一个优势,就是生育的最佳年龄阈值比女性宽泛。即便如此,收入低、社会地位低的男性,比女性更急于进入婚姻,因为他们的年龄在结婚机会成本中所占比例也较大,他们也需要更好地利用这个优势。

是不是越晚结婚,选择的可能的结婚对象越多,结婚后满意度就越大呢?我国尚且没有这方面的调研数据。但是美国学者所做的研究显示,并不尽然。

如果是在三十岁左右结婚,这属于恰到时机的晚婚,美国人自我报告幸福感,比起二十岁左右结婚的人要高,也比单身要高。尤其是对于女性而言,结婚后她们获得了经济上的自主性,情绪上的安全感,不再觉得孤独,不再觉得自己被抛弃、被剩下了,更加自信。

至于三十岁之后做父母,对于家庭健康以及家庭的幸福感有什么影响,尚未确定。因为人们还是有对生育和医疗的担心,对孩子健康的担心,有些人担心自己不能在最健康的时间抚育孩子、精力不够,还有些人担心自己老年之后与孩子的相处问题。

从性的成熟期到婚姻,之间的路越长,关系会变得越复杂,对于资源较少的人来说,更难判断未来的收益和成本。现在的各种浪漫爱情图像,不适于较低阶层的人,因为谁也不能保证就能带来收益。他们更加没有办法冒险。最好的收益是最安全的收益。但是资源较高的人,他们就有更多英明的道路可以选择。

江苏的这个统计数据到底有多准确呢?我们很难根据媒体报道做一个精确判断。但可以确定的是,婚姻道路是越来越难了。人们越谨慎,越说明婚姻所带来的收益需要严格计算,那么就不一定是一件稳赚不赔的事情。