《康熙字典》的前世今生, 曾经引发灭门血案

1710年4月8日,即康熙四十九年三月初十,清圣祖爱新觉罗·玄烨下令,命张玉书、陈廷敬等30人编纂《康熙字典》。这是历史上第一部被称为“字典”的字典。在谕旨中,康熙皇帝希望它能够继承和超越前代,成为所有“字书”的典范,永垂后世。

而《康熙字典》并不是中国历史上第一部字典,我国第一部字是《说文解字》,全书15卷,根据不同偏旁,分为540部。作者许慎历时21年才将其完成。这本书赢得了历代语言研究者的推崇和景仰,被人们称作是“语言文字学的经典”和“小学之宗”。即便到了今天,要了解汉字的由来,探究汉字的奥秘,《说文解字》依旧是最权威的依据。

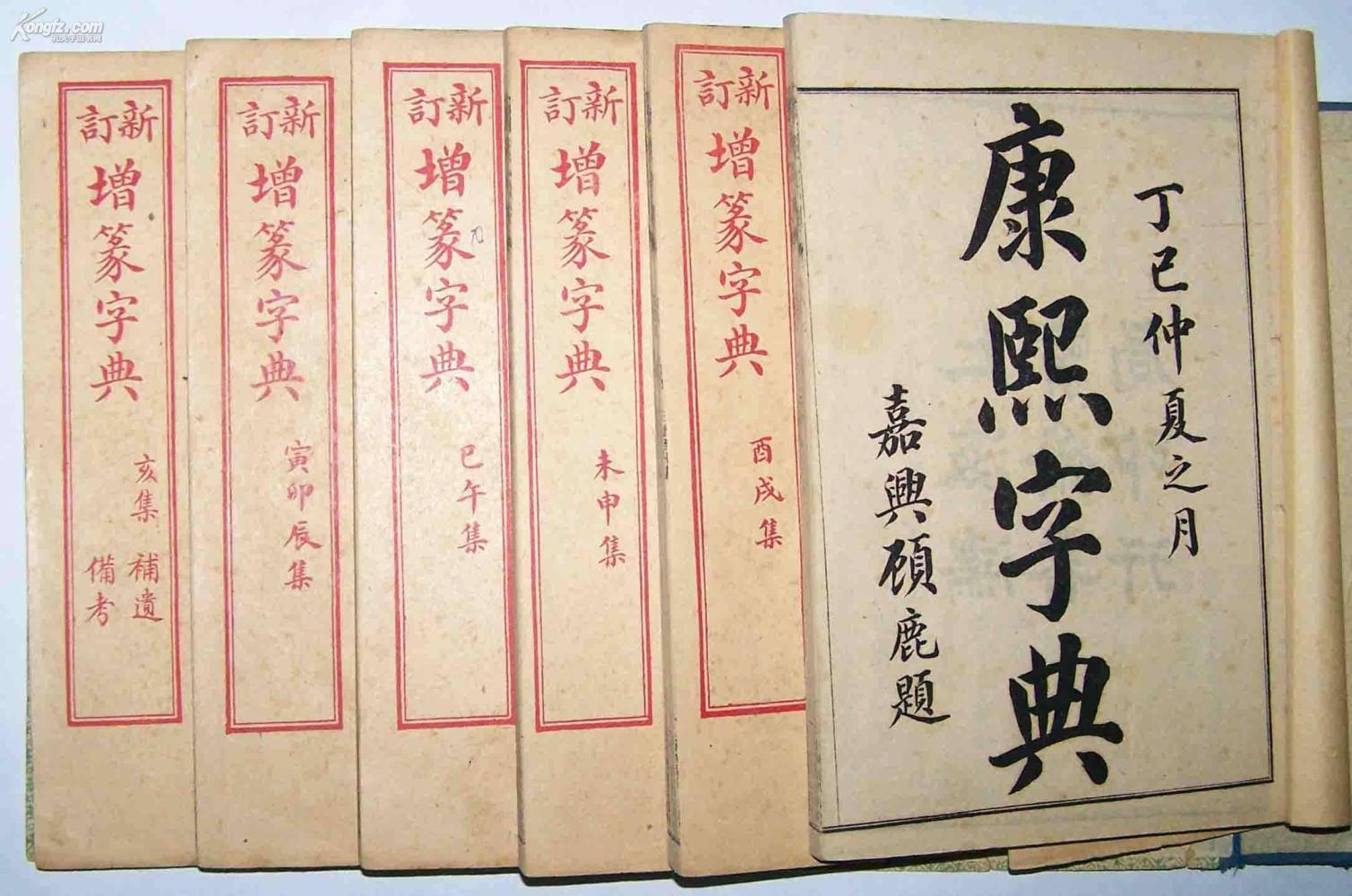

《康熙字典》是清康熙四十九年(公元1710年)三月下旨编纂的,由张玉书、陈廷敬二人任总阅官主持工作,组织当时翰林院的学士、编修三十人的编纂团队,康熙五十五年(1716年)刊刻成书。

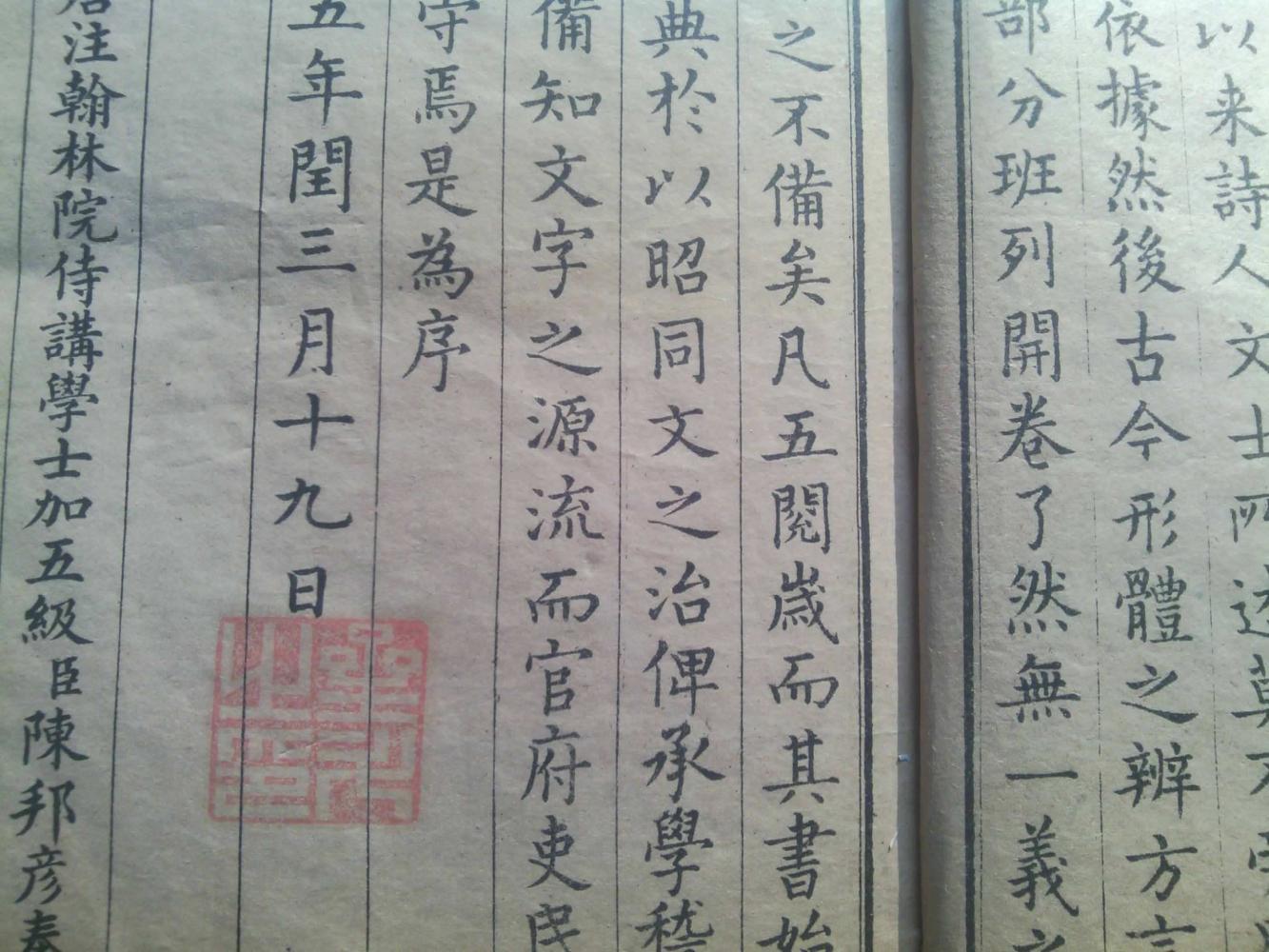

但《康熙字典》并不是靠一人之力完成的,在它的身后有一个庞大的编纂队伍。其中,总阅官两人,分别是张玉书和陈廷敬;纂修官共27人,分别是凌绍雯、史夔、周起渭、王景增、梅之珩、蒋廷锡、陈璋、汪漋、励廷仪、陈邦彦、张逸少、潘从律、朱启坤、赵熊诏、薄有德、吴世焘、陈壮履、列师恕、万经、凃天相、俞梅、刘巗、王云锦、贾国维、缪沅、将涟、刘灏;纂修兼校勘官:陈世倌。《康熙字典》的编纂队伍汇集了当时的文人大儒,可谓是藏龙卧虎。

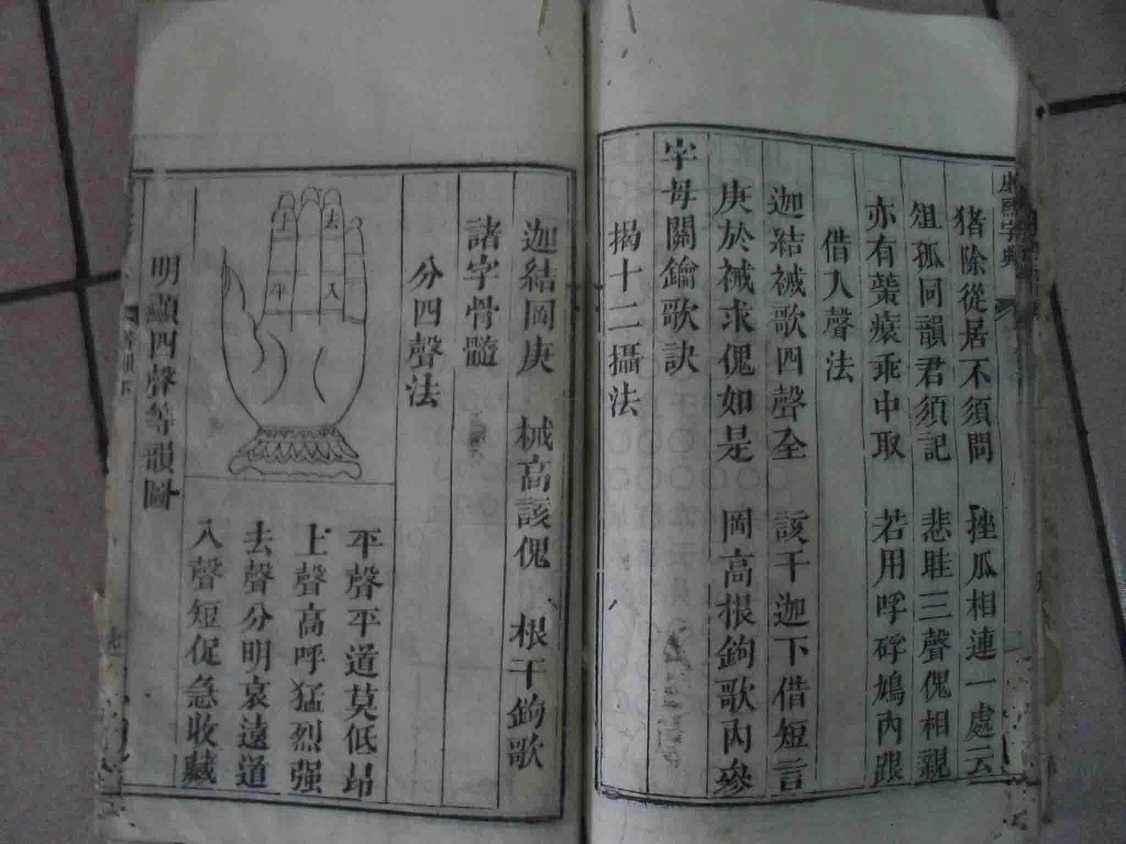

从一开始《康熙字典》就吸取历代字书的编纂经验,集众家之所长,取得了很大的成就和突破。首先它是第一次以“字典”命名的字书。其次,收字最多,这个纪录一直保持到1914年《中华大字典》出版,才被超过。第三,这部书以部首分类,按笔画顺序排列,其注音释义完备,吸收《唐韵》、《广韵》、《集韵》等历代韵书所载的音切和义项,并注明历代用法佐证变迁。最后,《康熙字典》的字体成为现代印刷术的标准字体,即宋体字。

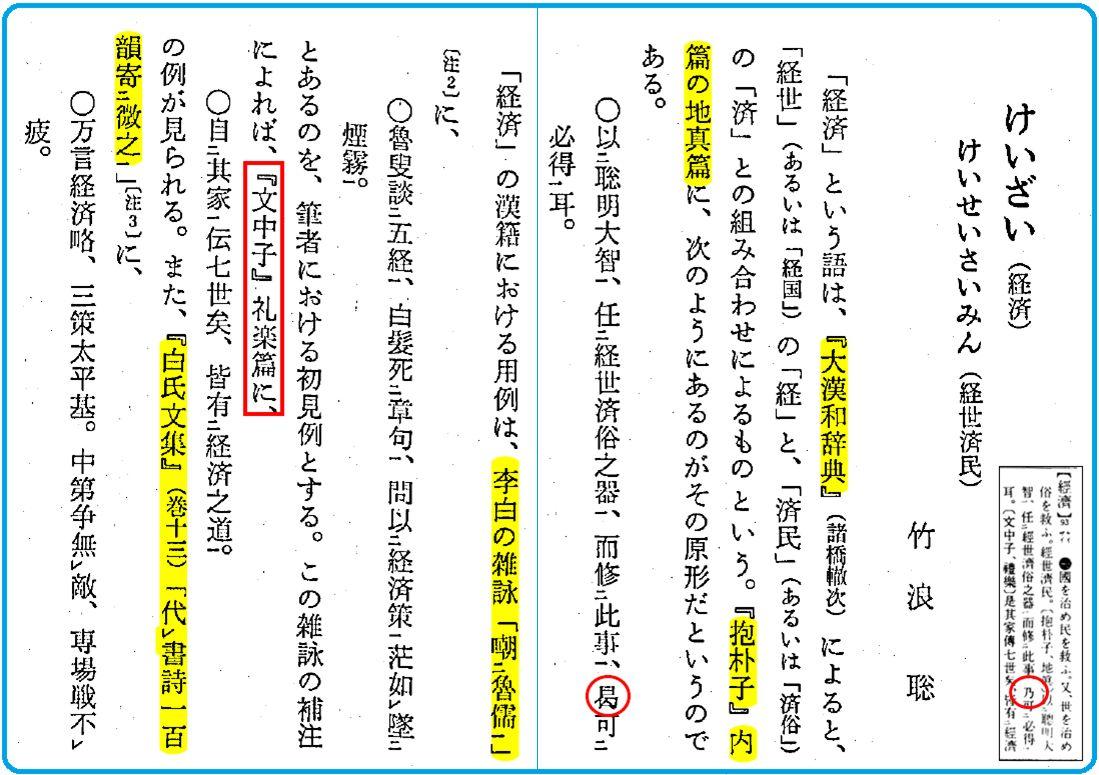

《康熙字典》在海外也产生了一定影响。例如19世纪至20世纪来华的传教士,就以《康熙字典》作为学习汉语的重要工具,并根据它的部首排列,编辑出版了一系列外汉、汉外对照字典。另外,对于一直使用汉字的日本、韩国、越南等国家,《康熙字典》的影响更为深远。日本的《大汉和辞典》、韩国的《大字源》等字典就是以《康熙字典》作为蓝本撰写的。

尽管《康熙字典》的成就巨大,但也有许多缺点与不足,并没有达到它所说的“善兼美具”,被后人考校出上千条错误。但由于《康熙字典》是御制之书,清政府对其甚为推崇,如果有谁对其大加诟病,就很有可能招来杀身之祸、灭族之灾。

乾隆年间,江西的一位举人王锡侯,擅长考证字音字义,他对《康熙字典》进行了改进,编写了一部《字贯》,并在友人的赞助下很快出版了。然而不久,他的恶邻王泷南为抢占他家祖坟的风水宝地,竟向江西巡抚海成告发,说《字贯》的序言中有指摘《康熙字典》的句子,是诋毁先皇、大逆不道的行为。海成将此事上奏朝廷,请求革去王锡侯的举人功名。

当时正值清朝大兴文字狱,乾隆皇帝在接到奏折、查看《字贯》后,发现王锡侯在凡例中直书圣祖康熙和世宗雍正的“庙讳”,甚至将玄烨、胤禛、弘历等皇帝的名字,毫不避讳地写出来。而且认为王锡侯删改钦定的《康熙字典》,编写《字贯》的做法是“狂妄不法”。王锡侯案其实是一桩可轻可重的普通案件,可沦为文字狱后,性质就不同了,为此,还牵连了一大批当时的江西政界要人,江西巡抚海成被判以斩刑,缓期执行;江西布政使周克开、按察史冯廷丞革职,上上下下牵连近百人。不过,次年,海成转任喀喇沙尔办事大臣,其他人等也相继任新职。真正的冤死的只有王锡侯一家人。

虽然如此,《康熙字典》依然是我国古代字书发展到顶峰的标志之作,全书分为十二集,以十二地支标识,每一直以为只有中国人能使用《康熙字典》,没想到这部古老的字典已被世界数字图书馆所收录。世界数字图书馆是联合国教科文组织和世界32个公共团体合作,由全球规模最大的图书馆“美国国会图书馆”主导开发的知识共享计划,其馆藏包罗万象,图书、档案、录音、图片等资料一应俱全,使用者可利用7种语言检索,目的是让世界各地的读者可以在同一个网站上学习和欣赏世界各地的文化珍宝。这意味着,世界各国的人现在都可以通过世界数字图书馆的网站查询《康熙字典》。

尤其值得一提的是,《康熙字典》问世后,使得“字典”一词较之从前的“字书”更为通行,可见其影响之大。入选了中国世界纪录协会中国收录汉字最多的古代字典,部头之大、收字之多,前所未有,重印至今不辍。