国医大师成才的6大普遍规律!

“国医大师”是将古老而又博大精深的中国传统医药学的理论与临床实践相结合,解决临床疑难问题的典范。他们的大医精诚之路不仅仅有时代的烙印和个人不同寻常的经历与特色,而且也有蕴含了丰富的中医学术理论和临床实践长盛不衰、代代相传的普遍规律。

1.幼受名师指点,步正心明

中医是一门实践医学,也是一门灵活性与个性化极强的学问。由于其自身的特殊性决定了它的学习和传承过程宜通过师带徒的方式才能更好地发挥出优势与特点。对30位“国医大师”(本文所指30位国医大师为王玉川、王绵之、方和谦、邓铁涛、朱良春、任继学、苏荣扎布、李玉奇、李济仁、李振华、李辅仁、吴咸中、何任、张琪、张灿玾、张学文、张镜人、陆广莘、周仲瑛、贺普仁、班秀文、徐景藩、郭子光、唐由之、程莘农、强巴赤列、裘沛然、陆志飞、颜正华、颜德馨)的大医精诚之路进行探寻发现,通过院校培养者有之;通过攻读经典、私淑医家而自学成才者也有之;但更多的是通过师徒授受和世医家传的方式,接力棒式地传承着鲜活的中医学术精髓。其中,只有家传经历成才的有4位,只有师承经历成才的有6位,仅有院校教育成才的只有2位。其余的“国医大师”要么是“家传+师承”,要么是“家传+院校”,要么是“师承+院校”。并且,在30位“国医大师”中有18位(占60%)是在少年期(12岁~15岁)开始学习中医的,可谓幼受庭训或名师指点。而且他们大多在20岁左右就开始独立行医,坐堂应诊。

有谓“读方三年,便谓天下无病可治;及治病三年,乃知天下无方可用”。临床病症变化无端,几无辨证论治着力之处。因此,随师侍诊是学习名老中医临床经验的最好方式。师徒代代相传是中医学千百年来得以继承,并日益发展的主要传播方式,这种方式已被历史证明是行之有效的,历代许多名医大师正是由此而出。例如,李辅仁先生虽家学渊源,出生于中医世家,自幼耳濡目染,走上学医和行医之路,但他仍“带艺投师”北京四大名医之一的施今墨门下,并将成为施先生的入室弟子看成是加深对中医精髓理解,尽快提高临证技能,甚至掌握数种独门绝学的关键所在。所以,李辅仁先生认为,“名师指导是他快速学习和掌握中医学的捷径”。

2.医非学养深者不足以鸣世

已故名医秦伯未曾说过一段精彩的话:“专一地研讨医学可以掘出运河,而整个文学修养的提高则有助于酿成江海。”很明显是掘出运河还是酿成江海,其差别就在于是否具有人文修养。秦老因此还说过一句很经典的话:“医非学养深者不足以鸣世。”统计分析发现,按照祖籍所在区域划分,30位“国医大师”中有12位来自江浙沪一带(占40%),即使有少数“国医大师”出生于20世纪初经济相对落后的地区,但他们大多数也是父辈或者祖辈行医,家境相对较好。正因如此,“国医大师”们从小都受到了良好的教育,尤其是中国传统文化的熏陶。他们基本是成长于20世纪二三十年代,无论是接受传统私塾教育还是接受现代新文化教育,其学习的主要内容都有极大的相同之处。他们出生和成长于传统文化氛围中,从小熟读《百家姓》、《三字经》、唐诗、宋词,以及《论语》、《孟子》、《古文观止》等。这些传统文化教育与熏陶使传统的思维方式、价值体系、道德观念和文言文知识根植于心,为他们日后学习理解《黄帝内经》、《金匮要略》、《伤寒论》、《本草经》等中医典籍,临证中贯彻整体观念与辨证论治思想打下了坚实的基础。

已故“国医大师”何任先生曾认为,“中医学是成书于古代传统文化之上的独特医学体系,要想理解它,发展它,就要有传统的思维,就要读好四书五经,掌握文字、音韵、训诂、校勘等知识,否则,用现代医学思想去附会中医,那只会南辕北辙,从而怀疑中医,甚至否定中医,最终消灭中医。”

3.人而无恒,不可以为良医

古人云,“人而无恒,不可以为良医”。中医药学博大精深,必须认真钻研,深入思考,持之以恒,才能达到高深的境界。久而久之,便可水到渠成,成为一名良好的医生。张琪教授在《张琪临证经验荟要》一书中指出,“试观古今中外有成就的科学家、文学家,包括医学家,都是焚膏继晷地勤奋学习。学习中医也不例外,没有这种勤奋好学,锲而不舍的精神,要想学而有成是不可能的”。

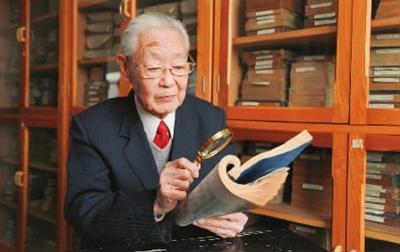

探寻“国医大师”成才之路,我们可以看到,他们都是从经典中走出来的,通过反复研读医药典籍而获得了公认的成就。这可以说是中医药学的一个特殊现象,因为经典著作的理论具有相对稳定性,中医基础理论皆包容在其中,它一直是中医临床防治疾病的理论指导。对“国医大师”初涉岐黄之路所研读的医学典籍进行统计分析发现,他们初学中医的启蒙医书按照发生频次从多到少依次有《医学三字经》、《汤头歌诀》、《药性赋》、《医学心语》和《医宗金鉴》(仅列出前五本书)。然后才开始研读《黄帝内经》、《神农本草经》、《伤寒论》、《金匮要略》以及以温病学为代表的经典著作。初读经典并不一定能理解其中的含义,即使熟练背诵或者老师指点也只能是部分了解。因此,持之以恒地熟读甚至背诵医籍经典及后世医书是提高中医临床思维能力的一条无法回避的途径,是中医成才的必由之路。“国医大师”们虽然幼承庭训或者尚处青春年少时就拜师学医,他们中有7位20岁以前就开始独立行医济世,11位20岁时独立坐堂应诊,其余12位也在20余岁悬壶问诊。但如今,他们都以近耄耋之年仍孜孜于中医临床以医济人济世。

4.从临床实践中领悟是学习中医至关重要的环节

中医学是实践医学,晦涩抽象的中医学理论只有在病人身上、在临床实践中才会变得异常灵动与直观。如果离开临床,仅靠死读书和读死书,是学不好中医的,甚至会适得其反,将中医理论视为虚妄的玄学。“国医大师”们从20岁左右独立应诊、悬壶济世开始,从来没有脱离过临床一线的工作。尽管他们当中不少人身兼数职,事务繁忙,每周固定的门诊、会诊和查房等都是从不停歇。“国医大师”颜正华弱冠之年就独立行医,之后的七十年间,不曾中断。即使在那段特殊的历史时期,他被下放到河南商丘劳动,也坚持在劳动之余为当地百姓诊治疾病。由于其临证多,经验就丰富,体会就深刻和成熟,疗病却疾的把握就大。正是因为“国医大师”们这种“数十年如一日”潜心于中医药临床实践,他们在中医药事业中才取得了诸多令人瞩目的成就。除此之外,“国医大师”们在多年的悬壶济世生涯中,不仅积累了丰富的临床经验,而且成就了独到的学术见解,不断有所创新。“国医大师”王绵之教授认为,中医药理论来源于临床实践,许多在实践中总结出的理论也只有通过实践才能加深理解,所以要“早临床、多临床”。在“读书—实践—再读书—再实践”的反复过程中,不仅可以提高对中医药理论的理解和掌握,灵活而准确地用理论指导临床实践,而且可以萌发新的思路和方法。

5.承古而不泥于古,立足于创新

任何科学技术的发展都离不开传承前人的知识技能,更需要站在巨人的肩膀上发展创新。中医药的发展和创新源泉在于继承,要在继承中求发展,否则易陷入西化或者废医存药的恶途之中,重视继承不忘本,且能有所创新,又有可能弥补医学界的空白,为人类做出更大的贡献。正如张灿玾教授指出,“继承和发展是中医药学发展过程中紧密相连的两个环节。我们必须不断继承前人的成就,然后再去进行新的发展和新的创造,使它不断地提高。”

“国医大师”们在多年的临床实践中,不仅认真学习经典,实践经典,甚至随师侍诊,对师傅的宝贵经验行了有效的传承和发扬,提升了中医药在医疗卫生领域中的贡献度,而且做到了“承古而不泥于古,立足于创新”。他们在临床实践中认真思考,敢于挑战权威,勇于立说,丰富了中医药理论。邓铁涛教授认为,“中医理论的创新是中医创新中的关键和难点”。周仲瑛教授结合自己岐黄之路的切身心得,将其长期治学思想集中而概括地表达为:“古为今用,根深则叶茂;西为中用,老干发新芽;知常达变,法外求法臻化境;学以致用,实践创新绽奇葩”。被誉为当代最不保守、最有创意的临床医家朱良春教授甚至将其老师章次公先生提出的“发皇古义,融会新知”作为自己的座右铭,他创造性地使用了大量动物药,使用某些毒性很大的药,在许多疑难病症的治疗方面取得突破性进展。

另外,“国医大师”们都坚决反对以流派划门派,以偏概全,竭力倡导当今为医者不可各执一端,固守门户之见。而应在临床实践中整体的、辩证的、发展的认识人体与疾病,不断学习,博采众家之长。即使对于当今现代医学对中医学的挑战,他们也并非将中医学看作“独此一家”,而是不断吸收现代医学、科学的养分,将他人之长为我所用。

6.以济世活人为宗旨,恪守医德

“万事德为先”。中国传统文化作为学习中医学的基础,不仅其整体、辩证的思维方式会影响到对中医药学的理解,而且其道德观念也会影响从医者的做人原则和医德标准。“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,“己所不欲,勿施于人”。吴咸中教授认为,中国是一个医德遗产十分丰富的国家,医学理论观念虽然受到封建道德与文化的影响,

但就其主体与核心来说不外乎是“医乃仁术”,是爱人、助人之道。“国医大师”们自少年时便酷爱中医,并从此踏上岐黄之路,随遵“大医精诚”之训,以“大医精诚”作为行为准则,在临床实践中尽医之天职,为解苍黎之疾苦。他们认为,《大医精诚》给中医医家提出医德的两个要求:第一是精,亦即要求医者要有精湛的医术,认为医道是“至精至微之事”,习医之人必须“博极医源,精勤不倦”。

第二是诚,亦即要求医者要有高尚的品德修养,以“见彼苦恼,若己有之”感同身受的,策发“大慈恻隐之心”,进而发愿立誓“普救含灵之苦”,且不得“瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命”。而且,他们自己的切身体会对中医学习者也提出了有关医德的诸多见解。李玉奇教授认为,“中医的成才之路历时漫长,又是一份十分艰苦的工作。因此,要想正医,必先正身。只有具有良好医德的人,才能领悟医学的真谛,才能体会济世活人的深层含义”,“没有医德,医术便缺乏植根的土壤;没有医术,就根本不懂得生命的真正价值”。任继学教授对于中医学始终怀有一种魂牵梦绕、难以割舍的情愫,他在《任继学经验集》自序中说,“读书不敢有懈怠之暇,临证不敢有粗心之诊。非欲成为名医,只求无愧于患者,无愧于自心而已”。

“国医大师”在特殊的国情和特殊的时代背景下不约而同地选择了中医药事业,成就了一段段辉煌的大医之路。这一条条名医之路在现代中医学史上留下了不可磨灭的足迹,我们必须不断探寻和研究他们在这条道路上留下的成长规律,为一批立志传承岐黄薪火的新一代提供宝贵的经验财富。