黏人的孩子, 成年后最易有心理缺陷

乐乐今年3岁,2岁之前一直是奶奶和姥姥家轮流照看,直到2岁以后才开始在妈妈身边。乐乐十分乖巧听话,但只有一点——太黏妈妈。有好几次,妈妈见乐乐自己玩玩具玩得十分专注,打算悄悄去书房忙点自己的事情。但乐乐就像长了第三只眼,叫嚷着:“妈妈不要走,留下来陪我。” 晚上睡觉时,更是离不开妈妈,换谁都不行。在家里如此,到了外面乐乐更是寸步不离妈妈。

可能有一些父母会说,

乐乐黏妈妈是因为小时候妈妈没有经常陪伴身边,

安全感不足。

是的,

这可能是乐乐黏人的很大一部分原因。

但是生活中还有一些孩子,

即使天天妈妈陪伴在身边,

也会如此黏人。

例如,

一位妈妈曾经告诉过我:

她做了3年的全职太太,

后来孩子大了她也开始上班了。

白天交给奶奶照看,

晚上和周末自己陪孩子。

上班前,

只要孩子醒了,

都会和孩子说:

妈妈要上班了,

晚上就回来陪你了。

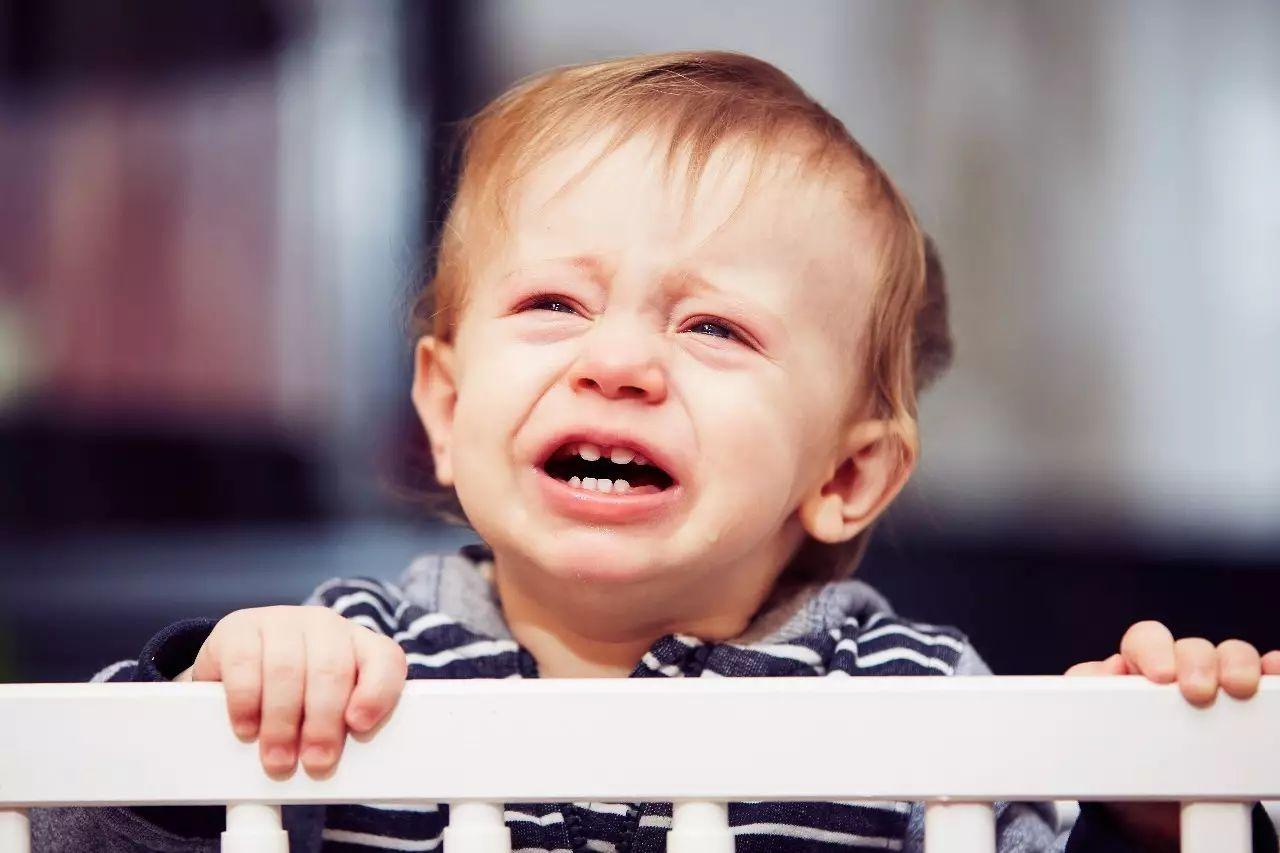

但孩子就是舍不得离开妈妈,

每天都因为妈妈上班这件事哭哭啼啼,

而且一哭就是快两个月,

一直没有好转的迹象。

这又是为什么呢?

上面两个案例中的孩子虽然黏妈妈的理由不一样,

但都属于“过度”的黏。

每个孩子某一时期与妈妈分离都会焦虑,

但经过正确的引导,

孩子能够适应,

并且不过度影响他的行为的,

都是在正常范围内的黏人,

否则即为过度黏人。

心理学的研究表明,

依恋行为同睡觉、吃饭一样,

是儿童生存的基本需要。

孩子不愿独自玩耍,

喜欢黏着大人,

那是他对熟悉的亲人逐渐产生依恋情绪的表现,

是孩子成长过程中不可避免的现象。

孩子黏人至少说明他的情绪认识发展是很正常。

但是,

过于黏人的孩子如果没有被好好培养安全感,

成年后也容易缺乏安全感。

一个成年人如果缺乏安全感,

那相应的就会出现很多心理缺陷。

这些心理缺陷会直接影响他的人生观、待人接物、婚姻家庭、育儿历程等。

比如,

他们在人多的时候会感觉不自在,

害怕引起别人的注意或者怕开口说错话;

不愿意探索新的事物,

结交新的朋友,

墨守成规,

把自己封闭起来;

总是害怕别人不爱自己,

所以在恋爱及婚姻中容易黏着另一半无法独立,

甚至是通过一些极端的行为以达到让对方不断记住自己、关怀自己的目的;

同时,

因为自身缺乏安全感,

他所养育出来的孩子在跟他长期的接触和影响下,

也容易缺乏安全感。

这是一种教养的循环表现。

要解决孩子的这种没有安全感的心理问题,

父母能够与孩子之间建立好的安全依恋关系至关重要。

父母的爱与情感上的及时满足,

将内化为孩子的安全感,

会帮孩子更好地走向未来的世界。

艾因斯沃斯实验发现,

孩子对母亲的依恋大致可分为三种:

1、安全依恋

大约70%的孩子在进入实验室后,

与妈妈分离时会出现明显地焦虑,

见到妈妈回来会非常高兴,

愿意与妈妈有更多的接触。

妈妈在场时与能够与陌生人一起玩。

2、忧虑-反抗型

不安全依恋大约10%的孩子在进入陌生的实验室以后,

虽然妈妈在身边,

他们已经感到忧虑,

不喜欢探究玩具;

当妈妈走后则表现极为痛苦。

当妈妈回来时,

他们表现出双重情感:

既想靠近她,

又怨恨她的离开,

并反抗妈妈主动与他们亲近。

即使妈妈在场,

也对陌生人非常警觉。

3、忧虑-回避型

不安全依恋大约20%的孩子,

单独和妈妈在一起时对探究玩具不感兴趣。

与妈妈分离时表现出较弱的痛苦,

妈妈回来时回避与她接触。

对陌生人不十分警觉,

有时会象回避妈妈一样回避与忽视陌生人。

在上面这三种类型中,

安全依恋型孩子所表现出来的黏人是发育过程中的正常表现,

而后两种依恋关系则是不正常的表现。

因此,

当我们的孩子出现黏人的表现时,

我们应首先肯定这是孩子的正常反应。

但几乎所有的事都是过犹不及的,

如果孩子太过于黏人,

则可能是父母在教养的过程中出现了问题。

下面我们就来看看,

究竟是父母的哪个养育环节出现了问题,

才让我们的孩子过度黏人吧!

孩子黏人的4个原因

1、没有把握好第一个分离焦虑期

在孩子6~9个月时,

会出现人生的第一个分离焦虑期,

这时的孩子会对父母形成明显的依恋,

以及对陌生人产生恐惧。

孩子虽然小,

但却很敏感,

他能强烈地感受到夜晚与白天的不同。

黑黢黢的夜与充满色彩的白天比自然逊色很多,

这种变化有时让孩子无法适应,

因此,

这个时间段,

他对亲人的依恋会更为明显。

因此,

很多孩子可能表现为如果没有妈妈在身边就会不断地哭闹,

即便困得不行也很难睡。

在这个时间段,

孩子如果没有明确的第一依恋人陪伴在自己的身边,

例如妈妈经常出差或不在身边,

经常更换照顾孩子的人,

没有给孩子足够的身体接触等,

都有可能会加重孩子的分离焦虑。

2、错过孩子的第二个分离焦虑期

第二个分离焦虑出现在孩子1.5岁左右。

此时,

孩子的心智也成长了,

最主要的一个标志是他自我意识的产生。

此时孩子可能会通过各种语言和行为反复地确认一个问题:

妈妈到底爱不爱我。

得到的答案肯定与否,

都将对他们将来黏人的“表现”起着关键的作用。

例如,

孩子小的时候,

我们让他叫阿姨时他就会叫,

可是当他大一点的时候,

让孩子叫人,

他反而会躲起来。

其实这个现象很正常的,

孩子会躲起来可能是觉得不舒服,

他的眼中只有妈妈,

只接受妈妈。

然而,

孩子的这种行为却经常被父母所误解。

3、没有高质量的陪伴

陪伴的质量会影响孩子黏人的程度。

可能有很多妈妈会说:

我是全职太太,

一天24小时都在带着孩子,

可孩子为什么还会黏人?

其实呢,

归根到底还是因为父母陪伴的质量不高。

高质量的陪伴从时间上来讲,

最好是一天1~2个小时的全身心投入。

当然,

如果家长陪伴的质量特别高的话,

只有半个小时也胜过一天24小时的无效陪伴。

关于高质量陪伴的话题,

我们在之前王利刚博士的文章里提到过,

请点击:

专家支招:高质量陪伴一定不能忽视6个关键期!

4、缺乏社交的机会和示范

缺乏社交的机会也是导致孩子黏人一个非常重要的因素。

一些妈妈可能会发现:

当很多孩子都在参与游戏时,

却只有你的孩子不参加,

黏在你身边。

但实际上如果我们细心观察就会发现,

有这样情况的孩子,

他的父母多半也不是很主动。

家长不爱社交可以理解,

但我们应多为孩子创造社交的机会。

从孩子1岁起,

家长就应该有计划地多带他外出,

多接触其他人,

并且鼓励孩子主动与其他人交往,

这样有助于培养孩子的社交能力,

同时也可以有效降低孩子对爸爸妈妈的依赖感。

想和孩子建立良好的依恋关系的话,

首先,

父母要做的是当孩子表达需求时,

父母应及时满足;

其次是帮助孩子建立安全岛。

即让孩子有一个地方、一个人、一件玩具,

乃至一种爱好可以宣泄他的情绪,

这样孩子会觉得安全、放松、自在甚至快乐;