过年不应让家书成为稀缺品

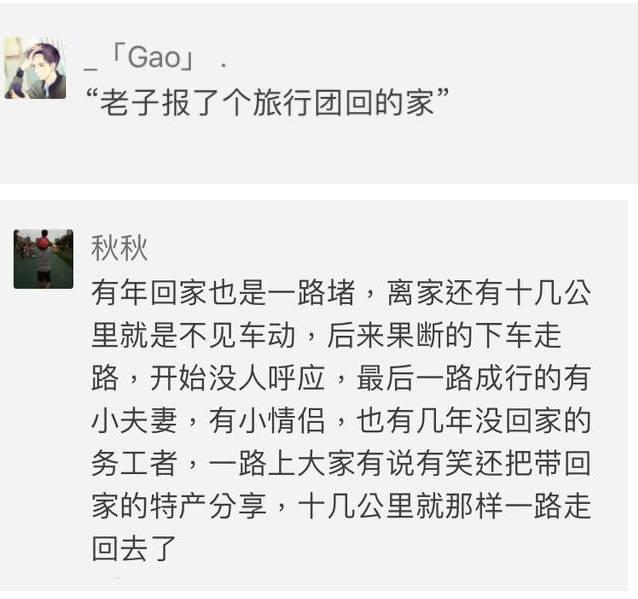

据报道,你多久没有写过家书了?在网络时代,大部分的人回答是“很久”甚至”没有”。17日下午,江苏省南通市崇川区和平桥街道启动“和·爱——一封家书”活动。上百名外来务工人员齐聚一堂,纷纷亲笔写下家书,贴上邮票寄给家乡亲人。

烽火连三月,家书抵万金。这一炙人口的千古名句,道出了那个时代特定环境下家书的万般珍贵,而在网络时代的今天,家书的珍贵更具普遍意义。信息技术的迅猛发展,人与人之间的交流沟通发生了巨大变化,家书这一传统的联系沟通方式,已经被电话、微信等现代信息方式所取代。生活在网络时代的我们,许多人已经习惯了“网络交流”,家书已经成为一种情感交流的“稀缺品”,而这更加凸显了新时代背景下,家书的文化价值、伦理价值和教育价值。

这是因为,家书是书写在纸上的文字表达,一笔一画中蕴含着饱满的情感和温度,与“网络交流”的快捷相比,家书虽然在时间距离上显得慢,但在拉近人与人情感距离上,却是“网络交流”难以比拟的。“网络交流”虽然快捷,但习惯了“网络交流”,会在不知不觉间弱化现实沟通能力,习惯了“网络交流”的我们,现实中的交流变得越来越无话可说,即便是与父母交流,也往往有相同的感觉。

从这个层面而言,举办“和·爱——一封家书”活动,不仅是对外来务工人员的真切关爱,也是弘扬家书文化的切实行动。一封家书,传递真情。手捧子女寄来的家书,这些外来务工人员的父母,可以一遍一遍地看,一句一句地读,并将书信存放,随时体验“见字如面”的温情。这种通过家书方式“交流体验”带来的情感慰藉,是“网络交流”无法给予的。

展开而言,不仅是外来务工人员,我们每一个在外打拼、远离家人的游子,都应该重拾家书,给父母、给妻子、丈夫、或是孩子,写一封家书,让家书的温情和慰藉,随着文字抵达亲人的内心,让亲情在家书的传递中,变得更加浓厚。

“网络交流”有快的益处,但过多了“快”的日子,类似家书这样“慢”的东西就会显得稀缺而珍贵,网络时代的今天,日常、尤其是过年,不应让家书成为稀缺品。诗人海子曾写道“从明天起,和每一个亲人通信/告诉他们我的幸福”。过年了,人如果无法回去与父母团聚,就写一封信让家书“回家”。写一封家书,与亲人交流沟通,感受文字的温度和慰藉,正是书信在当下最大的意义。