病人越治越多, 说明医学已入误区! 我们该怎样对自己好一点

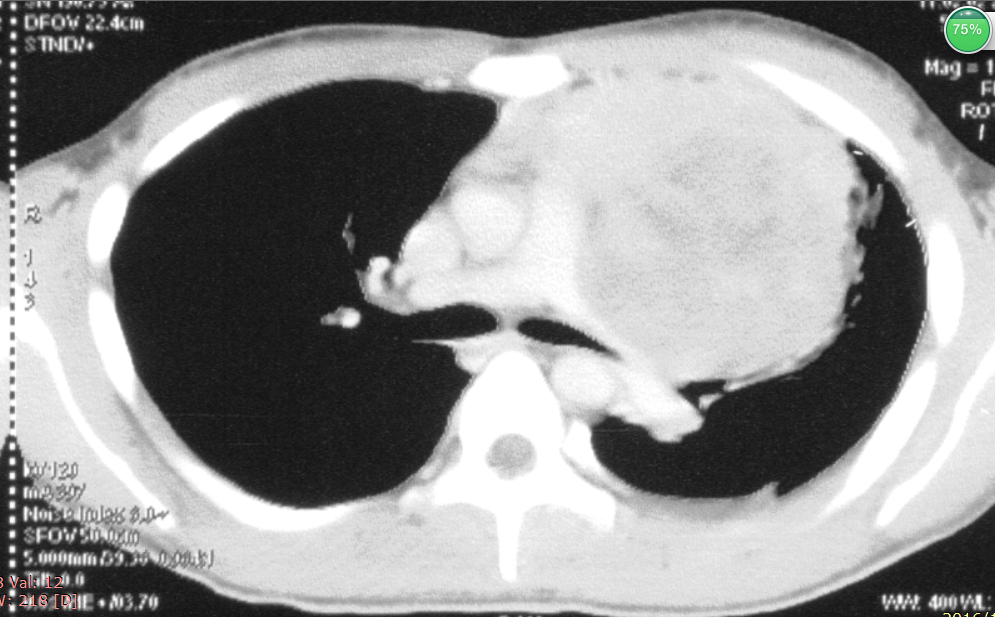

医学进步的现象应该是病人、治病的人越来越少。而越治越多,是不是应该反思一下医学本身了呢,从现象事实可以得到结论,医学已进入误区。

古人云:上医治未病。意思是说,医术最高明的医生并不是擅长治病的人,而是擅长防病的人。

预防为主,是我国的卫生工作方针。但是,由于缺乏有力的制度保障,这一方针沦为一句口号。专家预言,未来十几年,慢性病在中国将呈“井喷式”爆发。

如果“井喷”真的发生了,这将是中华民族的灾难,中国人有可能成为新的“东亚病夫”。

2010年,我国慢性病卫生费用占卫生总费用的比重为70%,而这些疾病大多是可以通过干预避免的。

因此,能否阻止慢性病“井喷式”发生,关系到中华民族的未来兴衰。

公立医院是我国医疗卫生服务体系的主体。

最近,卫生部提出探索建立医疗服务联合体,让大型公立医院与基层医疗卫生机构成为利益共同体,通过双向转诊的方式,对居民进行无缝化的健康管理。

同时,推动大医院设立全科医学科,鼓励大医院医生做全科医学带头人。这不仅符合医学发展方向,而且体现了公立医院的公益性。

今后,大型公立医院应从单纯的治疗疾病为主,转向预防与治疗并重,将“末端治理”变为“源头治理”。

从顶层设计来说,政府应为落实“预防为主”方针提供政策支撑。例如,借鉴世界上大多数发达国家的做法,将“医疗保险”变成“健康保险”。

政府不仅要向医院购买疾病治疗服务,还要购买疾病和健康管理服务,由全民健康保险“买单”。

从“医保”到“健保”,虽然只有一字之差,体现的却是医学理念的巨大进步。

医疗消费具有无限趋高性,再多的财富也会被这个“无底洞”吞噬干净。因此,解决13亿人的健康问题,绝不能靠打针吃药,而要靠预防为主。

只有病人越治越少,才说明医生的本领越来越高,医学越来越有希望。

而说到预防保健养生,跟我们生活习惯密切相关,决定人健康长寿体质的因素主要有情志、饮食、运动、环境有关,只有合方面协调平衡才有利人体健康长寿,任何事情要适度,不要过用。

这里的运动也要讲究适度、适应自己。

附:孙思邈的养生十三法

这位102岁的长寿“药王”有哪些养生秘诀?

发常梳、 目常运、 齿常叩、 漱玉津、 耳常鼓 、 面常洗、 头常摇、 腰常摆、 腹常揉、 摄谷道、 膝常扭、 常散步、 脚常搓。