上海社会人“佩奇”在南京给我上的美食课

我有位来自的上海朋友——“佩奇”

“佩奇”本人是一位典型的上海美女,原本她英文名叫做“Picky ”,QQ签名叫做:爱我就pick我。

也是很社会的了。

其实小猪佩奇的标准英文名叫做“Peppa Pig”

不过读音上有点类似,熟悉她的人喜欢叫她“佩奇”,加上动画片里的小猪佩奇形象可爱,最喜欢吃的是意大利面和巧克力蛋糕,最喜欢扮成小仙女公主,简直就是一个精致、小资又带着“傲娇”的上海女人形象。

所以我们这些在南京的朋友都叫她:佩奇

佩奇精致,挑剔,但不是故意找茬。

佩奇每次都要吐槽公司食堂里的阿姨和大叔,因为菜实在太咸了,她说上海菜是

口味上咸淡适中

特点是淡雅爽口

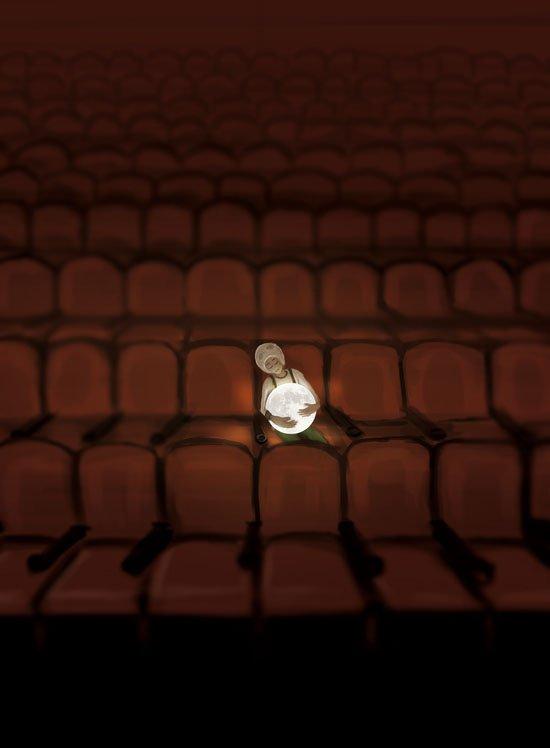

无奈众口难调,食堂大叔和阿姨最社会,依然照着原来的配方,所以我们在公司食堂能看见这样的景象:

佩奇吃饭时旁边会有两碗汤:一碗用来喝,一碗用来涮那些咸的菜,这样清淡点。

不过佩奇吃饭也并不是绝对的清淡,她像大多数上海人那样:

相比咸的,更爱吃甜的菜

什么上海红烧肉、糖醋小排、糖醋熏鱼……都是佩奇每次回上海老家让她妈妈做好再带回南京的必备菜品。

可惜南京的春天热的太快了,最近她不从上海人肉带回来了,而是自己做,我有幸去她在南京的出租房里,一览她的厨技。

“我们上海人做红烧肉一般用的是冰糖,这样看上去色泽红亮诱人,下鹌鹑蛋用中小火慢炸,炸到金黄色时捞出沥干油。”

红烧肉加鹌鹑蛋干嘛?

“看个人口味吧,正宗上海红烧肉是加鹌鹑蛋的。”

我们几个来她家吃饭的朋友已经很克制了,每人只吃了三碗米饭,最后一位把红烧肉的卤汁给拌饭吃了……

这红烧肉体现了上海菜其中很大的特点:浓油赤酱,甜而不粘,浓而不咸。

上周我们几个下班途中经过一家盐水鸭店,我突然好奇:

“南京人爱吃鸭子,上海人吃什么肉比较多啊?”

“不知道你们有没有听过‘三黄油鸡’?”

我一脸痴呆样,问道是黄油做的吗?佩奇翻了我一下白眼。

“那“白斩鸡”听过的吧,一样的,这三黄油鸡用料是上海浦东三黄鸡,是由本地饲养的浦东三黄鸡制成,因为脚黄、皮黄、嘴黄,所以叫这个名字。”

我又忍不住问了,这明明是黄色的,为什么不叫“黄斩鸡”?

“肉又不是黄的,只是外面颜色黄,那你以后吃鸡皮,我们吃鸡肉。”

佩奇又怼我了,上海小妮子果真不好惹。

这个“三黄油鸡”也是有一段历史了,当年乡村里屋后散养的浦东鸡,客人一来,即刻逮来褪毛烫锅,随到随斩随吃。经沸水三烫留住新鲜,自成特色。上桌时以虾子酱油蘸食,皮爽肉滑,清淡鲜美。

话说回来,这历史也是好久好久了,毕竟现在的浦东光是房价就……要是还卖鸡估计得亏死。当年浦东卖鸡,流传的是手艺和味道,这么多年过去了,口味还是那个口味,依然没变。

在南京的佩奇,偶尔也会和我们约出去吃些在南京的上海菜餐厅。

坐落在1912街区,靠近总统府的芳满庭海派菜,佩奇就是常客。

招牌红烧肉、四喜烤麸、水晶虾仁、老熏鱼等等都是招牌菜,而且环境典雅,颇有老上海之感。佩奇说她就差点穿上她最“招摇”的旗袍来吃饭了,加上店里放着上世纪类似“夜上海”的怀旧歌曲,真想来一段社会摇,哦不,是交际舞。

其实我口味是偏咸辣的,不过呢,这家海派菜菜口刚好,不腻,口味刚好,能满足挑剔少女佩奇口味的店,一定不会太差。

她总是笑着回忆小时候,我们也笑她的回忆总是离不开吃。

当年早饭一份南翔小笼,皮薄、肉嫩、汁多、味鲜,在南翔的古猗园的小笼宁愿早起也要去吃。

放学后,一顿地道的上海排骨年糕,大排佐以小而薄,炸的脆脆的年糕,既有排骨的浓香,又有年糕的软糯酥脆,想想就美好。

她说她喜欢南京,是因为喜欢现在的工作,喜欢上海,是因为在那长大,舌尖上藏着她的故乡。

至今她也没有入南京随俗,这已经是她第13次看着我们吃活珠子,她一旁急忙摇头:

阿拉来勒做啥(么事)啊?