《相爱相亲》: 爱是一种本能, 亲则需要学习

一个孤寡守坟的老太太,一个执拗要迁坟的女教师,一个脑子里有着浪漫爱情的女记者。

在一代一代的迁徙中,面对祖辈的生命,隔代人之间总是难以产生共鸣的。因而,随着生命的逝去,生命的情感延续似乎也会断层。

这是三代人的相爱与相亲的辩证法

《相爱相亲》从一个老太太临终前的“未解之谜”开始。

影片讲述的是一个关于迁坟的故事:姥姥在乡下守了一辈子寡,可她等候的男人早在城里结婚生子,直到死去才埋回老家。男人在城里的另一个妻子去世,这个妻子(慧英)的女儿(薇薇)要把这坟迁往城里合葬,姥姥却守在坟头死都不肯……一座坟的去与留,折射三代人的对“爱与被爱”的理解差异,也开启了一条寻爱之路。

影片一开头,就在通过各种生活细节,向大家展示不同代之间的差异。

外婆去世之后,薇薇不理解,母亲为什么大半夜做辣椒酱

其实,慧英无非是想借做辣椒酱,回忆和怀念外婆。而这也是张艾嘉给观众的第一个暗示,是阐述母女辈之间矛盾的一个铺垫。

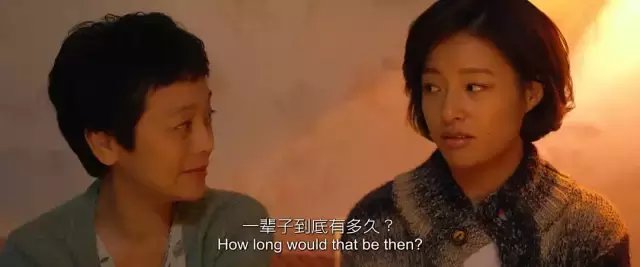

一家人到乡下说服姥姥迁坟失败的第一晚,在宾馆里的这番话,是张艾嘉给的第二个暗示。

到了父亲这一辈,对于爱情的理解是:就算住在一起一辈子,也不能说是相爱。说明他们内心也是不认可、不接受无爱的婚姻。

但是,“我爱你”三个字也不是轻易随便说。

几个简单细微的情节,就可以窥视到两代人之间的情感隔阂,那三代人之间的鸿沟又该如何逾越?

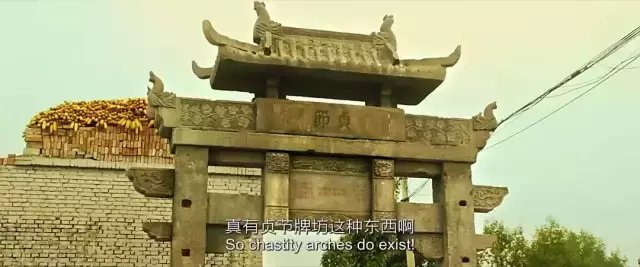

姥姥的爱,是村口贞节牌坊上的一个名字,还是对婚姻的承诺?一句话,等一辈子,值不值?

父亲的爱,源于年轻时母亲的勇敢与执着,纵使生活将这份单纯可爱磨成了喋喋不休,却依然念念不忘。

这两代人的“爱”字埋藏着心,有心所以无所畏惧,有心所以心无旁骛,有心所以相守一生。

而到了薇薇这代,爱就是肆无忌惮,大胆直接,三代人对爱的方式的理解皆有不同。

真实细腻的感情让影片温暖入心

整部影片,让人看完之后,会不由衷地心生感慨,为何一个生活在宝岛台湾的导演,却能把大陆日常鸡毛蒜皮婆婆妈妈的生活拍的那么细致真实?

张艾嘉曾在田壮壮执导的电影《吴清源》中客串演出,拍《相爱相亲》时,她邀请田壮壮饰演自己的丈夫。不少观众看完之后都会有一种似曾相识的感觉,即“这对夫妻像极了我们的爸爸妈妈”。而慧英三番五次跑民政办证明的细节处理,也是恰如其份地真实再现了百姓的日常生活。

作为一个观众,在这部电影中,的确很容易被影片再现的生活说服。比如,观众可以很迅速地从画面中理解到,这个故事就发生在中国中部省份的省会,从而使故事可以在当代中国的城乡二元话语里展开,赢取最广大观众的共鸣。强情节的加入和对生活细节的捕捉,让这个原本简单的故事被讲述得百转千回、滋味绵长。

再现真实的生活、刻画饱满的生命,也是《相爱相亲》主创的自觉追求。这追求体现在剧本、表演和制作三个层面。影片中姥姥的原型来自联合编剧游晓颖的家族故事,游晓颖在一篇创作谈中回忆2011年第一次见到导演张艾嘉的情景。张艾嘉说,“这个故事应该发生在秋天,有风,还有家里的灶台味”。

有人说张艾嘉身上有着杨德昌那一代电影人的艺术烙印,她参与了“新电影”诞生的时代,当她从一个演绎者转化为叙述者时,她的镜头里带着一种不露声色的力量,细腻而深沉。这种特点在电影《相爱相亲》里尤为明显,电影里角色的情感处理总是拿捏得十分温柔,一切故事的发生都是顺其自然的,时代背景下以家庭切入社会,对于三代女性的生活图景与内心自我抉择的展现都极尽细致平实,尤其在细节上非常能够引起共鸣。

爱,永远是需要学习的

张艾嘉的这部电影的英文名叫Love education,爱的教育。

而爱要如何教育?以80后们父母一辈对子女的爱为例,要么是一意孤行的骄纵,要么是沉默不语的隐忍。但时代在变,不同年代的人,对爱的理解和表达方式都是截然不同的。如何打破三代人对“爱”这个理解的差异,这或许就是张艾嘉一直想要探讨的。

曾经,张艾嘉用《20 30 40 》讲述了不同年龄层女性对感情的差异,而如今她有将这个话题进行了升级。她不再拘泥于在年龄上做文章,而是将跨度和维度更加拉大,将故事缩小到一个家庭,但是却大大地拉大了时间的鸿沟

张艾嘉也用三代人之间,对“爱”这个概念理解的鸿沟,来表达现实,但同时又用三代人之间恩怨的化解,来最终达到她表达的意思一样——即,爱是需要学习的。张艾嘉以她的视角,找到了“爱”的答案,也让观众读懂了相爱与相亲的辩证法。