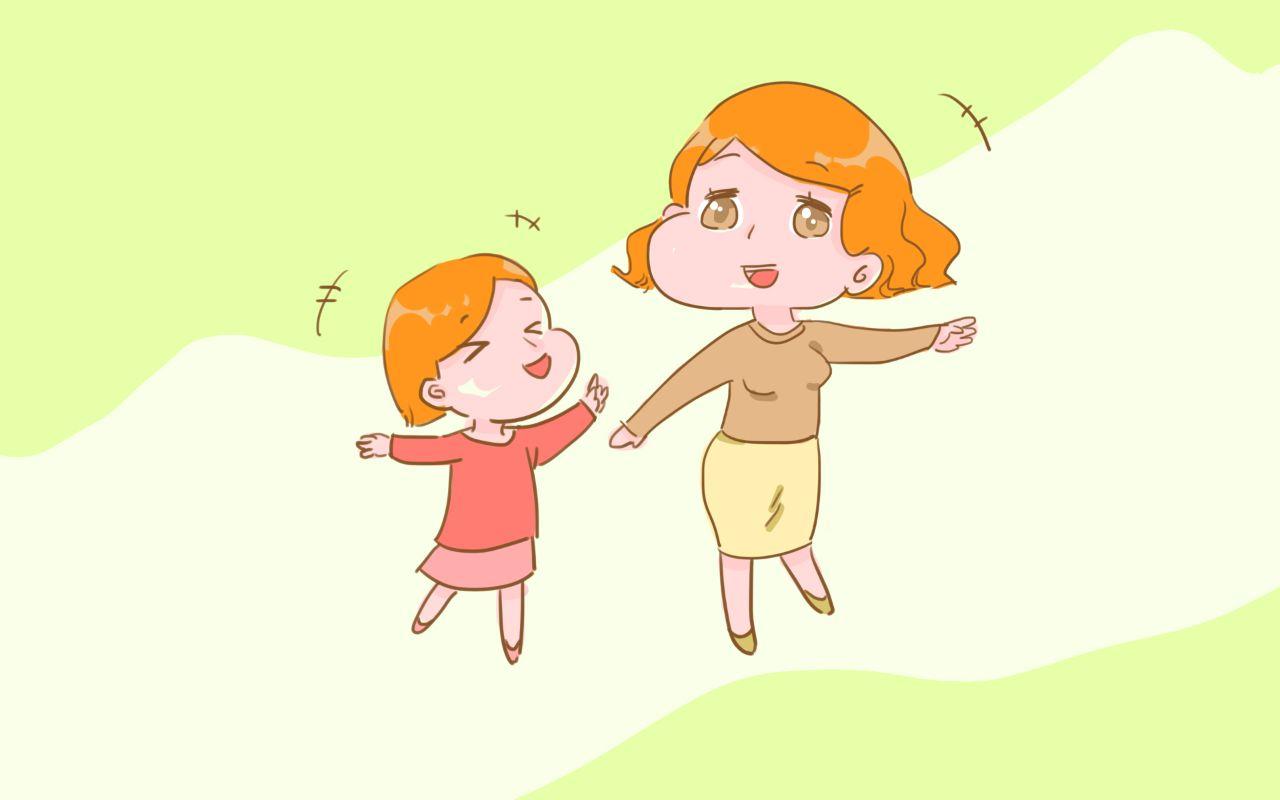

满足女孩的情感“饥渴症”!

美国心理学家哈洛做了一个独特的婴猴实验哈洛把刚刚出生的婴猴从母猴所在的笼中取出,放到另一个装有两个人造母亲的笼子里。一个纯金属丝的人造母亲胸前安有-个奶瓶,另一个的表面包裹着柔软的布,但不安奶瓶。按理说,婴猴应该经常爬到安有奶瓶的金属丝妈妈的身上,然而结果却相反,婴猴只是在肚子饿要吃奶的时候才爬到金属丝妈妈身上,而大部分时间都爬到布妈妈身上。如果在布妈妈身上也安上奶瓶,那么婴猴就几乎不接触金属丝母亲了。如果在婴猴下地玩耍的时候,突然放入一个自动玩具,就会看到婴猴吓得马上逃到布妈妈身上。

这个实验推翻了人们传统思想中,“有奶便是娘”的认知。从这个实验可以得知,婴猴对母猴的依恋主要不是食物,而是柔软、温暖的接触。推而广之,小孩子依恋母亲并不仅仅是为了喝奶,他更需要柔软而温暖的皮肤接触,小孩子只有在母亲温暖的怀抱里才能健康地成长。就像小猴子不喜欢只能提供食物的“金属妈妈”一样,孩子也不喜欢只能提供食物、金钱的“机械父母”,他更需要的是父母的爱。

然而现如今,很多家庭的父母都已经在不知不觉中成为了只为孩子提供食物和金钱的“机械父母”,认为保证了孩子吃饱穿暖,就已经尽到了为人父母的责任,并还在努力外出奋斗,力争为孩子提供更优越的物质条件,让孩子能够有一个好的成长环境。为孩子创造一个优质的家庭环境,父母的这个出发点自然是无可厚非的,但对于孩子,仅仅是好的物质条件,其实是远远不够的。他们更渴望能够得到父母的关注,期望父母能够多留一些时间陪在身边交谈玩耍,更有甚者,为了得到父母的关怀,不惜以“金钱,,为代价:

一位爸爸下班回家,很晚了,很累并有点烦,他发现5岁的女儿靠在门旁等他。

“爸爸,我可以问你一个问题吗?”

“当然可以。”父亲回答。

“您一小时可以赚多少钱?”

“你为什么问这个问题? ”父亲生气地说道。

“我只是想知道,请告诉我吧!”女孩哀求着。

“假如你一定要知道的话,我一小时能赚20美元。”

“喔!”女孩低着头这样回答,接着说,“爸爸,可以借我1〇美元吗?”

父亲发怒了 :“如果你问这问题只是要借钱去买玩具的话,给我回到你的房间并上床好好想想为什么你会那么自私。我每天长时间辛苦工作,没时间和你玩小孩子的游戏。”

女孩安静地回到自己的房间。约一小时后,父亲平静下来了,他觉得对女儿太凶了。父亲走到女孩的房门并打开门,“你睡了吗,孩子? ”他问着。

“爸爸,还没睡。”女孩回答着。

“我想过了,我刚刚对你太凶了。”父亲说着,“我将今天的闷气都爆发出来了。

这是你要的10美元。”

女孩笑着坐了起来,“爸爸,谢谢你!”接着从枕头下拿出一些被弄皱了的钞票。

女孩慢慢地算着钱,接着看着她的爸爸,告诉他:“爸爸,我现在有2〇美元了,我可以向你买一小时的时间吗?请你明天早一点回家,我想和你一起吃晚餐。”

试想这位父亲当听到女儿如此请求之时的心理感受。很多时候,家长往往借口“工作忙”“加班”“挣钱” “为了以后更好生活”等等忽略了与孩子的交流,错误地以为让孩子吃饱穿暖就是很好地关心和照顾孩子,却唯独忘记了给孩子的心灵加点温暖,久而久之,孩子变成了情绪“饥渴症”的患者。