那些挥之不去的年味

又至年尾,年味渐起。记得小时候,很馋年,学校放寒假后就开始掰着手指头数日子盼过年了。那时觉得过年就是满街的张灯结彩喜气洋洋,有好东西吃,有新衣服穿,有“压岁钱”花,记忆中的过年是对幸福快乐满满的期待……

而今早已成为“大人”的我,过年似乎只成了儿时的幸福回忆,年夜饭再丰盛,我们也普遍感觉到年味儿淡了,盼过年的兴趣早没了。那就让我们重温下那些被遗忘的时光,重拾起那些记忆中的年味儿吧。

过年我们孩子们最开心的莫过放鞭炮。自放寒假起,就能零星听到孩子们点放的鞭炮声。当时生活条件大都比较差,玩的鞭炮主要短短的“百子鞭”和那时还显得特珍贵的“铳爆竹”,还有就是在大人们燃放鞭炮后捡来断捻子的 “瞎炮”,从中间折断露出里面的药硝灰,几个围成一圈或各种图形,用香火去点燃,胆小的小伙伴捂住耳朵远远地躲起来,药硝灰遇香火点燃瞬间燃烧,有的还炸响到处乱蹦,自然增添了不少的童趣。“铳爆竹”主要是几个“调皮鬼”躲在墙旮旯或大树后面,等有大人路过的时候突然点燃扔到他们跟前,吓得大人们惊慌失色,然后哄笑着四处跑散。还有放在一些闲置的缸缸坛坛里点响,缸缸坛坛被震得嗡嗡响好久好久,我们一群孩子全然不顾大人的训斥,在那哈哈大笑,笑声是那么的开心,让现在的我还时常想起。

过年让我早早惦着的事就是有新衣穿、有新鞋穿,可以臭美下。日子再穷,过年了,大人也都会给孩子们添置几件新衣,买双新鞋。年三十晚上睡觉前我就会美滋滋的把新衣新鞋在床头摆好,等到新年的初一,早早的就起床,穿着新衣跟邻里的伙伴聚集一起,攀比着,显耀着、蹦跳着,快乐着……若碰上初一那天是雨雪天气,崭新的新衣新鞋让雪水弄湿弄脏那是再自然不过的事了,小手小脚也冻得通红,娘便一边责怪着,一边连连帮我脱下那已经湿了的新衣新鞋放在“烘桶”上烤干,直至几十年后的今天,再回忆起那时的场景,还是那么感动、温馨着。

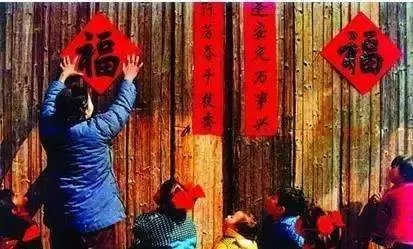

和爸爸一起贴“对子”、 贴年画也是很让我快乐的事,爸爸搬个凳子站上面贴,我负责指挥爸爸不要贴歪了。而妈妈也总会从厨房里探出头提醒:“记得福字一定要倒着贴啊。”大人们要的是“福到”了的美好向往。春联、年画贴好了,再挂上大红的灯笼,整个家一下子就变得暖暖的、喜气洋洋了,年的气氛瞬间就更浓了。

最能体现过年特色的还数那“守岁”。上世纪八十年代初,那时乡下大多都还没有通上电,更别说有电视看春晚。“守岁”是那时最传统的节目。年三十吃过年夜饭后,家家户户要打挂鞭炮后再栓上大门(俗称“关门”,意思是不让财水外流),然后在堂屋正中的八仙桌摆放些花生、瓜子、米糖等,再烧一盆特别旺的木炭,一家人围着火盆暖洋洋的“守岁”,以预示明年家里百事都顺,红红火火。烤着热火,听着那当时还是宝贝的收音机里热热闹闹的声音,吃着平时很难吃到的花生、瓜子、糖果,听大人们拉一些家长里短、当然免不了也有要我好好读书,长大要为家族争气之类的话,用现在时髦的话说就是接受“红色教育”。守到零点时,就能陆续听到有鞭炮声。初一(年夜12点后就可以)大早第一次打开大门时要点香,放鞭炮(俗称“开门”),期盼神灵保佑一家人来年平平安安。

大年初一的早上,大人们会把睡意正浓的我和弟弟从床上轰起来,招呼我们一起去给邻家长辈们拜年。拜年时必须要弯腰、扣手致礼,而邻家那些奶奶、大娘、婶子们也会往我口袋里塞上些花生、糖块。大人们见面也相互说些吉祥的话,比如“过年发财、身体健康......”很是热闹。一些近门近支的大爷、大娘,叔叔、婶婶还会给上一角二角不等的压岁钱,邻里一圈转下来衣服口袋被花生、糖块撑得满满的,亲戚邻里平日里原本因一些鸡毛蒜皮的误会和隔阂也都在这“一拜”中烟消云散。

对大人来说,过年也许是一年中开销最大的时候,一年辛苦的攒下的积蓄过完年就差不多花光。而作为孩子的我最开心的是有“压岁钱”拿。大人怕我把这钱乱花掉,总是跟我说:“压岁钱拿了是要压在枕头底下,这样新学期读书就会读得好。”所以小时候的我总会很听话的认真把“压岁钱”叠好压在枕头下,等春节一过,如数上交给了父母,现在想来,其实那时的压岁钱更多只是大人用来哄孩子们过年开心的一种心意罢了。

而今,随着大家生活水平的提高,工作的快节奏,年味也渐渐地淡了很多。每逢年时,早已长大的你我或许都会深深的感叹一句,还是以前过年有味呀!我们都在怀念儿时过年那噼里啪啦的鞭炮声、那沾满墨香的“春满乾坤福满门”的对联、那柴火做年夜饭时飘溢出的香味、那跟着大人屁股后面去拜年的日子,那段蹦蹦跳跳、打打闹闹、无忧无虑的岁月……

其实,年未变,变了的是我们自己。